「医療事故の被害者や遺族が求めているのは、病院からの納得いく説明と、治療過程がわかるカルテなどの資料の提供です」

そう話すのは、『医療過誤原告の会』の宮脇正和会長だ。1983年、自身の娘(当時2歳)が肺炎と誤診されたうえ、点滴の管理に問題があって亡くなった。

「医師には“軽い肺炎。すぐ退院できます”と言われていたのに、娘は半日で亡くなりました。あとになって“思ったよりもひどかった”と言われても納得できず、1週間後に病院に行くと今度は“栄養失調”と言われて……。もう自分で調べるしかありませんでした」

宮脇さんはこの経験から、医療事故の被害者支援や交流を行う同会の立ち上げに参加し、今も救われない遺族らに寄り添う活動を続けている。

医療現場での事故は後を絶たない。これまで、事故が起きるたびに調査委員会が設置されたり、訴訟が起きてきた。医師や看護師らの刑事責任が問われたこともある。

'99年、横浜市立大学医学部付属病院では患者を取り違えて手術を実施。

同年、都立広尾病院では血液凝固剤と間違えて消毒液を患者に点滴して死亡。

'04年には福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡。刑事責任を問われたが、無罪だった。

元東京大学特任教授で、医療ガバナンス研究所の上昌広理事長は医療事故をめぐる変化をこう話す。

「かつて医療事故は病院側と患者遺族の内々で処理するのが文化でした。しかし事故が繰り返されるなか、公平性、専門性、透明性がある原因究明と再発防止策を求める声が大きくなった。近年では、病院側に情報開示と説明責任を問う動きが活発になっています」

『医療事故調査制度』開始から1年、その実態は

こうした医療不信が広がるなか、遺族と病院関係者らが議論を重ねようやく昨年10月にスタートしたのが『医療事故調査制度』だ。

どんな制度なのか。

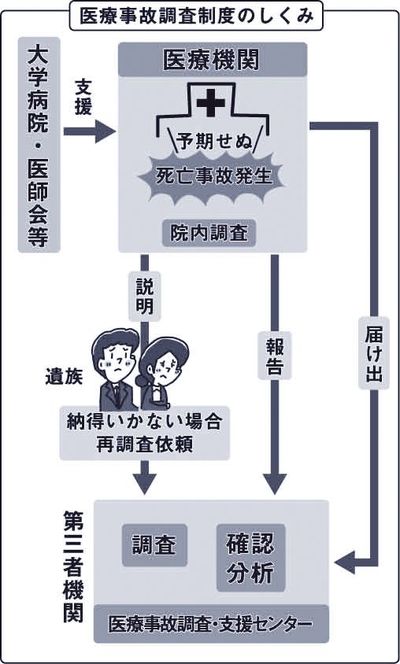

まず医療事故の疑いがある死亡・死産が起きた場合、病院内で緊急会議が開かれる。病院側が“予期せぬ死、死産”と判断すれば『医療事故調査・支援センター』(以下、センター)に報告する。調査の結果はセンターと遺族にそれぞれ説明され、内容に納得しない遺族はセンター主体の再調査を求めることもできる。

制度開始から1年。始まったばかりだが、現場では役立てられているのか。

『医療過誤原告の会』には次のような相談が、重度障害が残った例も含めて170件ほど寄せられた。

《父親に腹部動脈瘤があり、手術をした。経過観察中に死亡したが、リスクの説明はされていなかった》(30代男性)

《娘が手術後、感染症で死亡した。病院は謝罪したものの、“民事責任はない”と主張し、センターにも届けていない》(50代女性)

《父親が入院中に急死。病院は“本人が点滴を操作したため”と説明するが、父親は寝たきりだった。納得できない》(50代男性)

《祖母が点滴を行ったあとに急死した。病院は“センターに届け出る”と言ったが、あとになって責任を否定し結局、届け出ていない》(30代男性)

《入院中の母親が胃ろうをしていたが、体内に栄養液が漏れ、腹膜炎で死亡した。病院側は調査し、謝罪した。しかしセンターには届けられていない》(50代男性)

《父親が頭痛で受診した。4日後に手術をし、その日のうちに死亡した。経過からも納得ができない。病院側は“責任はない”と説明するばかりだ》(30代男性)

《心臓カテーテルの手術中に死亡した。主治医は責任を認めたが、病院からは何の連絡もない》(40代女性)

制度で適用される可能性が高いケースも29件あったが、実際にセンターへ報告されたのは3件のみ。背景には“予期せぬ死、死産”の基準が統一されていない問題もある。

推計で交通事故の死亡者数の5倍も亡くなっている

「これは、病院に自主性と高い倫理観があることが前提の制度。しかし、届け出や調査をしなくても罰則はない。すべては病院側の院長判断なんです」(前出・宮脇さん)

制度開始からの1年間でセンターへ報告があったのは388件。当初想定していた年間2000件を大きく下回っている。

その理由をセンターは、

「原因がはっきりしない段階で報告に踏み切ると、医療過誤を認めたことになるのでは、という病院側の複雑な思いがあるためではないか」とする。

全国の入院患者数から推計する医療事故による死亡者は年間2万人以上とされる(『医療問題弁護団』公表資料)。報告が一部の事例にとどまっていることは明らかだ。

「交通事故の死亡者数は年間4000人ほど。その5倍も病院内で亡くなっているのに、一部しか届けられていない」(宮脇さん)

こうした状況を踏まえ、今年6月末に制度を一部改正。センターに遺族からの相談を受け付ける窓口が設けられた。内容によっては病院側にその情報を提供する。

改正後、約3か月の間に窓口に寄せられた相談は51件。このうち7件が病院側に伝えられた。ただ、強制力がないため、調査するかどうかは病院次第だ。

“隠蔽”を減らす遺族の相談窓口

制度ができる以前から医療訴訟に取り組んできた『医療問題弁護団』の木下正一郎弁護士はこう話す。

「報告ケースが予期せぬ死亡、死産に限定され、広く医療事故をとらえて原因究明、再発防止に役立てるうえでは十分とは言えない。制度が成熟してない段階であり、やり方を見極めていく必要がある」

木下弁護士のもとには医療事故の疑いのある相談が日々寄せられる。たとえスムーズに院内調査が実施されても、その内容が十分であるとは限らないという。

「ある女性が医療事故で亡くなり、病院で調査がされ、報告書が作られました。ただ、病院側に都合のいい経過しか書かれておらず、遺族が納得しなかった。病院側が再調査の依頼に応じないため、現在、センターに再調査を求めているところです」

医療事故が起きて患者が死亡すると、病院と遺族が対立しやすい。しかし、この制度は個人の責任追及ではなく、医学的な真相を究明し、再発を防止するために作られた。遺族側ができることはどうしても限られてしまう。

「治療中でも日ごろから疑問に思ったことがあれば、医師に聞くこと。遠慮せず、こちらの要望もきちんと伝えたほうがいいです」(前出・木下弁護士)

病院側が報告判断や院内調査をする過程では、地域の医師会や大学病院などの支援団体にサポートをしてもらえる。

支援団体のうちのひとつ『日本医師会』は「病院側と患者・家族との信頼関係を構築するツール」と制度をとらえる見方を示しており、木下弁護士も「関係者の信頼構築が不可欠」と同意する。

そのためには、まずは病院側が、曖昧な説明や、隠蔽を匂わすような報告をしないことが求められる。

前出の宮脇さんは、制度の今後のあり方に、こう期待を込める。

「改正によって、センターが遺族の話を聞くことになったのは第一歩です。今後、センターから病院に調査勧告を出したり、指導ができるような権限が生まれれば、遺族の声が生きる」

現在、病院によって解釈が分かれる“予期せぬ死”の基準を標準化するように検討されている。医療の安全を提供できるかは、今後の取り組み次第だ。

<プロフィール>

取材・文/渋井哲也 ジャーナリスト。長野日報の記者を経てフリーに。若者の生きづらさ、自殺、依存症、ネットコミュニケーション、東日本大震災などを取材。近著に『絆って言うな!』(皓星社)