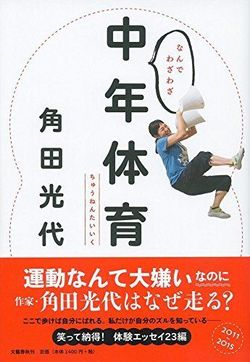

運動嫌いを自認する作家の角田光代さん。『なんでわざわざ中年体育』(角田光代=著 1400円 文藝春秋)では、そんな角田さんが、退屈や怠け心と闘いながらフルマラソンを走ったり、嫌だ嫌だと思いつつ山登りに挑戦したりします。そもそも、運動を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

「失恋です。付き合ってもなかったんですけどフラレて。付き合ってもなかったわりに落ち込んでしまって。やっぱりそれは30代になっても失恋してるというショックだと思うんですけど、ちょっと生活が滞ったんですよ。食器を洗わないとか電球が切れても取り替えないとか。

そのときにこれではまずいから、これから生きていくにあたって、もっと失恋に耐えうる強い心にしないと、この先自分は生きていけないと思って。強い心には強い肉体が必要だな、と身体を鍛えるためにジムを探したんです。自宅から歩いて行ける距離のジムでないと続かないと思ったので、いちばん近くにあるジムを探したら、ちょうどボクシングジムだったんですよ。それで始めたのがきっかけです」

角田さんがボクシングを始めたのは、33歳のとき。それまで運動と疎遠だった人にとっては大決断です。

「33、34歳のときにアイデンティティーの崩壊がありました。自分がもう若くない。オバサンになって、“まだ若い”っていう言い訳がきかなくなる。それと同時に今まで着ていた服がみんな似合わなくなるという……。洋服を買うお店も変えなきゃいけない。小説も今までの書き方じゃよくない。そういう葛藤がありました。もう若いことを言い訳にできないって焦りが全部、一気にきたので本当につらい時期でした。

自分の中でボクシングを始めた理由は失恋になっているんですけど、もっと長いスパンで見ると、年齢的なクライシスを無意識に乗り越えようとしていたのかもしれません。今まで全くやったことのないようなことに挑戦して土台を作り直そうという気持ちはあったのかなと思います」

中年期の危機と失恋を乗り越えるため、そして作家としての創作の壁も打ち破るため、ボクシンググローブをはめた角田さん。心は強くなりましたか?

「心は……強くならなかったんです。失恋から立ち直らせてくれるのは、次の恋しかない。それは教訓ですね。ただ、自意識の克服はできました。33歳で始めてみたけど下手で、動きがおかしいんですよ。みんなそれを見て笑ってるんじゃないか、って気持ちを振り切るのに半年ぐらいかかって。振り切れたあとは、マイペースで頑張ればいいって思えるようになりました」

ボクシングをやめたくなった時期はありましたか。

「3か月目がいちばんつらかったですね。うまくならないし、ひとり、いつまでも変だし。そのときにいいグローブを買いました。買えば続くと思って」

本の中でも書かれている“中年体育心得8か条”のひとつ、〈やめたくなったら、高価な道具をそろえる〉ですね。

「はい(笑)」

角田さんが独自に見いだした“中年体育心得”では〈中年だと自覚する〉〈高い志を持たない〉〈他人と競わない〉など、どれもフムフムとうなずいてしまう教訓が紹介される。

運動を始めて自分と人を比べなくなった

健康や美容などの目的ありきで運動する人も多いと思いますが、角田さんの視点は独特です。

「中年になってから始めてもできることがあるのか、自分にそれができるのか。そこに興味があるんです。“向き不向き”とは、好きなことは向いていて、嫌なことは向かないという意味だと思っていたんですけど、実はそうじゃなくて、やってて嫌なことでもできちゃう。嫌だけど向いていることもあるってことを知りました。

嫌だ嫌だと書きましたが、私は長距離が向いてると思います。本当に走るのは嫌いですが、フルマラソンを走ったら走れてしまった。4回目の『那覇マラソン』では、前回のタイムから7分縮めて、4時間33分という記録も更新できました」

マラソン中は、沿道に並べられた給食に対する食欲とも戦っていますね。

「本当はすごく食べたいんですけど、タイムが下がるのが怖くてなかなか食べられない。『那覇マラソン』のサーターアンダギーを食べて、のどに詰まらせたら大変とか。でも、チューチュー(アイス)をもらったときは、こんなに美味しいんだ、と感動しました」

中年体育を始めて日常生活での変化はありましたか。

「いちばん大きいのは、精神的に人と比べなくなったこと。あの人はこうで私にはこれがないとか、あんまり考えなくなりましたね」

ちなみに『中年体育』というのは角田さんが考えた言葉ですか。

「はい。世の中の風潮として、中年になることや老年になることについて、あまりにも足掻いたり抵抗しているように思うんです。ちゃんと中年を引き受けようよ、とか、老いていきましょうよ、っていう気持ちが常にあって。それプラス“体育”って響きは、授業の中に入っているから嫌々やらされるものって感じがあって、2つの言葉を組み合わせたんです」

<プロフィール>

かくた・みつよ◎1967年生まれ。神奈川県出身。作家。2005年『対岸の彼女』で第132回直木賞、2006年『ロック母』で川端康成文学賞、2007年『八日目の蝉』で中央公論文芸賞、2011年『ツリーハウス』で伊藤整文学賞を受賞。ほかに『かなたの子』(文藝春秋)など著書多数。『紙の月』、『八日目の蝉』、『空中庭園』など映像化された作品も多い。