健康長寿と食生活の関係性を研究するため、世界中の人々の血液と尿を採取。研究のためなら命がけで少数民族の村にも入る調査スタイルで、いつしか“冒険病理学者”と呼ばれるようになった。大ブームを巻き起こしたあのカスピ海ヨーグルトを日本に持ち帰ったのも家森さんだ。研究ひと筋の人生を支えてきた家族の思いと、情熱の原点に迫る―。

現地調査のパイオニア

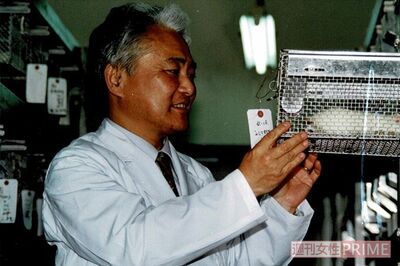

医食同源というけれど、世界中を飛び回って、それを立証した研究者がいる。

病理学者・家森幸男(やもりゆきお)さんだ。

御年84歳。現在も京都大学名誉教授、武庫川女子大学教授をはじめ、数々の要職を兼任。紫綬褒章などいくつもの勲章を受章した、日本屈指の研究者である。

高名な先生ゆえ、近寄りがたい雰囲気かと思いきや、京都のオフィスを訪ねると─。

「えらい遠いところから、ありがとうございます」

拍子抜けするほど、屈託のない笑顔で迎えてくれる。時折交じる京都弁にも、やさしい人柄がにじむ。

それにしても、80代とは思えない若々しさだ。

「ヨーグルト効果ですか?」、水を向けると、「きなこやじゃこを混ぜて、毎朝食べてます」と家森先生。

日本でもおなじみのカスピ海ヨーグルトは、長寿で知られるコーカサス地方を調査したとき、家森先生が“種菌”を持ち帰ったことが始まり。

自宅で増やして食べていたが、知人に分けると「粘り気のある面白いヨーグルトで、身体にいい」と評判が広まり、日本中でブームになった。

「ヨーグルトに限らず、世界各地には、昔からの食文化が根づいています。長寿の地域と短命の地域では、食生活にどんな違いがあるのか。現地の人々から血液や尿を採らせてもらいながら、健康状態と食事の関係をひもづけていく。そういう調査を長年、続けてきました。世界中の人が面倒なことに協力してくれたからこそ、私には今、研究データという宝の山がある」

30年にわたり、訪れた国は25か国、61か所。1万6000人もの人を調査した。

それも、都市部だけでなく、アフリカ、インド、チベットの奥地に暮らす少数民族のもとにも、積極的に足を運んだ。

「アフリカのマサイ人を最初に調べたときは、血圧を測りながら、私の血圧が上がりっぱなしでした(笑)。みなさん、槍を手放さないので、刺されたらいかんと。

チベットでは鳥葬といって、亡くなった人を鳥に食べさせて弔う習わしがありますが、ご遺体を調べるために近づいたら、石を投げつけられまして。あわてて日本に電話して秘書に頼みました。調査チーム全員分の保険をかけてくれ!と」

まさに、命がけの調査だが、その口調に悲愴(ひそう)感はみじんもない。

「家森先生は、当時は誰もやっていなかった現地調査を、先陣きって始めたパイオニアです」

そう話すのは、琉球大学大学院医学研究科第二内科教授・益崎裕章さん(58)。

「私が京都大学大学院時代にお世話になった教授が家森先生で、当時から学生にとても慕われていました。高血圧研究の世界的権威ということもありますが、何より人間として魅力的だからです。世界を回る調査は、ご苦労も多かったはずです。でも愚痴ひとつ言わない。それどころか、苦労の過程も楽しんでおられる。あのとおりの明るい人柄ですから、行った先々で友達をつくり、ネットワークを広げていく。そのパワーは驚嘆に値するほどです」

インドのバラナシにたったひとりで調査に行ったときは、「天ぷらの屋台で使い古した油にあたって、腸が動かなくなった」と大ピンチに。それでも最後まで調査をやりとげ、帰国後は空港から病院に救急搬送されたという。

「水一滴受けつけないから、重度の脱水状態で、脈拍は300を超えてました。いやあ、危なかった」

大まじめに振り返るものの、「成分を調べないかんと、屋台の油は持ち帰りました」と当然のようにつけ加える。

骨の髄まで研究者なのだ。

体調が戻れば、懲りることなく新たな調査に出発する。

そんな家森先生は、いつしか“冒険病理学者”と呼ばれるようになった。

京大を首席で卒業し、学生結婚

1937年、京都生まれ。

医師の父親と教師の母親のもと、3人きょうだいの次男として育った。

「私は日華事変の直後に生まれまして、父はすぐに軍医として中国に徴兵されたそうです。以来、6年間、戦地の父に代わって、母が女手一つで育ててくれました」

戦時下で食糧が乏しく、栄養状態も悪い時代。ジフテリアや疫痢、コレラなどの感染症で命を落とす子どもが後を絶たなかった。

家森先生も、生後間もないころに感染症を患い、命を落としかけたという。

「肺に膿がたまる、当時は助からん病気でした。母は、なんとかせなと駆けずり回り、ようやく勤務先の学校に保健指導で来ていた京都大学のお医者さんにたどり着いたんです。それで、ドイツから入った試薬を使ってみましょうと。このお薬が効いて、命拾いできました」

母親は折に触れ、命の恩人の医師の話、医学の素晴らしさを家森少年に聞かせた。

「医者になって、人を助けたい」、少年はごく自然に医学の道を志し、初志貫徹で天下の京都大学医学部に合格した。

それも、「入試のときに2番だったのが悔しくて、首席で卒業した」ほどの、頭脳明晰ぶりで。

学業だけでなく、大学、大学院時代は、馬術部に所属し、キャプテンも務めた。

そして、ここで運命の出会いを果たす。

「私の命の恩人である、お医者さんのお嬢さんが入部してきたんです。それが、うちの家内です」

1960年代の当時、最難関の京都大学に女性が入学すること自体珍しい。馬術部でも紅一点の存在だったという。

妻で医師の、家森クリニック理事長・家森百合子さん(80)が話す。

「当時の馬術部は、オリンピック選手を輩出するほどで、指導も兵隊さんの馬術みたいにスパルタでした。女性部員はみな、落馬すると怖がってやめてしまったんです。でも私は、男とか女で線引きされたくなかったので、朝から馬の寝藁(ねわら)を準備する力仕事も平気な顔でやってましたね」

負けず嫌いで、自立心旺盛。

そんな百合子さんに魅かれたのは、偶然目にした献身的な一面だったと、家森先生が照れながら話す。

「馬術部は男所帯で、宿直室の布団もボロボロでした。それを家内がせっせと繕っていたんです。その姿を見て、まあその、なんといいますか、結婚するならこの人だと」

一途な思いは百合子さんに届き、家森先生が大学院を卒業するころに結婚した。

百合子さんに決め手を問うと、「そうですね」、しばし考え、ざっくばらんに答える。

「誠実さ。それから、並外れた研究への熱意ですね」

そう、研究に明け暮れる家森先生は、誰よりも心強い理解者を得たわけだ。

家森先生が話す。

「3人の子どもにも恵まれましたが、私はまったく子育てをしていません。脇目もふらず研究に没頭できたのは、家内のおかげです」

研究と開発に没頭する日々

病理医として、京都大学の病理学教室で研究を始めたのは、大学院を卒業後、1年間のインターンを終えたころ。

「高度な医療を尽くしても、担当した患者さんは次々と亡くなりました。厳しい現実を目の当たりにして、たった一つの病気でも、“かからないための予防”に力を注ぐことで、人助けができないかと考えたんです」

当時、日本人の死因の1位は脳卒中だった。祖父母もこの病気で亡くした家森先生は、脳卒中の予防に焦点を当てた。

「それで、手始めに動物実験で使う、脳卒中ラットを開発しました」

さらっと言うが、このラット(ネズミの一種)の開発だけでも、10年を費やしたほど。道のりは険しかった。

長女で医師の家森クリニック院長・岩見美香さん(54)が、幼かった当時を振り返る。

「父は研究室で寝起きして、ほとんど家に帰ってきませんでした。今でも覚えているのは、夏の大文字焼きの送り火を病理学教室の屋上で家族で見た帰りに、父の研究室に寄ったこと。何千匹ものネズミが入ったケージが並んでいて、まだ小学校にも入っていなかった私は、父はネズミのお医者さんだと思ったほどです。今と違い、オートメーションで温度管理ができない時代、膨大なネズミの飼育だけでも、父の苦労は大変なものだったと思います」

冬場は早朝4時にオイルヒーターを確認し、夏場は飼育小屋のトタン屋根に水を撒く。

飼育員のようにラットとの同居生活を送りながら、ようやく世界初となる、“遺伝的に脳卒中を100%起こす”ラットをつくりだした。

さらに、島根医科大学に移ってからは、この脳卒中ラットを使って、「食と脳卒中」のメカニズムを突き止めた。

「このラットに1%の塩分を与え続けると、100日以内に脳卒中になります。ところが大豆や魚などのタンパク質を与えると、見事に脳卒中が減りました。つまり、遺伝で100%脳卒中になるラットでも、食事によって発症を防げるとわかったのです」

満を持して、実験の結果を学会で発表した。しかし、反応は冷たいものだった。

「それはネズミの話で人間には当てはまらないと。むろん、人体実験で脳卒中を起こすわけにはいきません。そこで、WHOの専門委員会に、脳卒中予防のために、世界中の食と健康の関係を調べたいと提案したんです」

WHO(世界保健機関)は強い関心を示し、1983年に調査は承認された。

ところが、大きな壁が立ちはだかった。

「WHOから出された条件のひとつが、調査費の100万ドルを日本で負担することでした。これには参りました」

当時、1ドルが280円の時代。100万ドルは2億8千万円という大金だった。

それでも家森先生は、あきらめることなく、全国を講演して回り、調査の必要性を訴えた。

「どれだけ歩いたことか。靴、3足に穴があきました。そのかいあって、だんだんみなさん興味を持ってくださって。講演会などで、コーヒー1杯程度の会費を払ってくれたんです。おかげで、2年間で1億円以上が集まりました」

同時進行で、健診で使う、採尿カップの開発も行った。

「尿には、塩分、マグネシウム、カリウム、タンパク質など、食べたものの成分がすべて排出されます。正確に測定するために、丸一日分の尿の採取が必要でした」

とはいえ、一日分の尿となると、かなりの量になる。

そこで、試行錯誤の末に完成したのが、「ユリ(尿)カップ」。プラスチック製の容器に排尿し、付属のボタンを押すと、40分の1の量が底にたまる仕組みだ。残りの尿は捨てるので、ラクに持ち運べる。

着々と準備は整い、残すは調査資金のみ。目標額には遠く及んでいなかった。

ところが─。

「神風が吹いたんです!」

家森先生が身を乗り出す。

「円高が急速に進み、1ドル150円になって。一気に目標額を達成できたんです!」

こうして、世界を股にかけた調査がスタートした。

1985年、家森先生、48歳のときだ。

いざ!世界の食と健康調査へ

世界調査の旅は、長寿で知られ、黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス地方のグルジアから始まった。

「海抜が1000メートル以上もある高地で、冬場は気候が厳しく、塩分の多い保存食に頼っていました。なのに脳卒中が少なく、100歳以上の元気なお年寄りがごろごろいる。なぜや?調べてみると、野菜やくだものをどっさりとることで、カリウムや食物繊維が塩の害を消しているんやとわかりました」

家森さんの調査は、「なぜや?」の問いに、答えを出す旅でもあった。

「中国のウイグル自治区では、なぜ種族ごとに、長寿と短命に分かれているのか。ネパールのチベット人は、なぜ突然死が多いのか。現地に行って、食事と健康状態を調べることで、その理由を突き止めていったわけです」

調査方法は、大きく分けて2つ。現地の人の食生活を聞き取る。そして、健診を行う。

健診は、食生活の影響が出始める50代前半を対象に。血圧測定、採血、24時間分の採尿を行った。

「調査が順調に進んだのは、家森先生の人柄があってこそ」、そう話すのは、調査チームの一員として同行した、福井県立大学生物資源学部教授・村上茂さん(64)。

「家森先生は現地に到着すると真っ先に、地域の代表者や医師会に挨拶に行き、協力をお願いしていました。誠実に筋を通すだけでなく、コミュニケーション力も実に高い。ブラジルのお酒の席では、お土産に持って行った阿波踊りのはっぴを着て、現地の関係者と楽しそうに踊りだして。こうやって信頼関係をつくることがスムーズな調査につながるのだと感じました」

この性格ゆえ、現地の家庭でも歓迎された。もっとも、「困ったこともあった」と、家森先生は笑う。

「遊牧民のカザフ人とはテントで車座になって食事しましたが、お客さんやからと羊肉のいちばんええところを振る舞ってくれて。ところがこれが、10センチもある座布団みたいな脂の塊。断れないから死ぬ思いで食べました(笑)」

中国・広州ではコオロギやゲンゴロウをありがたく食し、チベットでは塩とバターたっぷりの“高血圧のもと”のようなお茶を死ぬ気で飲んだ。

「文化も食習慣も違う地域の人と親しくなるには、相手がおいしいとすすめてくれるものを、おいしそうに食べるのがいちばん。そうやって親しくなることで、気持ちよく調査に協力してもらえます」

採取した血液と尿は日本に持ち帰り、研究材料にするだけでなく、結果を必ず被験者に報告した。結果がよくない地域には、改善策を提案することもあった。

「チベットは塩漬けの食生活のため、健診した4割の人が200を超える高血圧でした。突然死が多いのは、脳卒中が原因と考えられました。脳卒中ラットの研究では、魚に含まれるタウリンで高血圧が改善しました。同じ研究を、この地域で試せないかと」

調査は、ネパールのヒマラヤ登山口にある小さな山村で行われた。同行した、前出・村上茂さんが話す。

「その村は標高3400メートルの高地にあり、空気が薄いので20メートルも登ると息が切れるほどでした。帰りは悪天候で医療機器を乗せたヘリが飛ばず、3日も足止めされたのですが、食料や水も乏しい中、家森先生は電気も通っていない部屋で村長さんと酒を酌み交わしていました。何があっても動じない。タフな精神力があるから、冒険家のような調査ができたのだと思います」

船便で送った医療機器が別の港に陸揚げされたり、採取した血液を帰りの空港で没収されたり、トラブルは尽きなかった。それでもへこむことなく、乗り切れたのは─。

「大変な思いをしたぶん、充実感もひとしおです。ネパールの調査では、魚介類に多く含まれるタウリンを2か月飲んでもらって、見事に全員の血圧が正常値に下がった。こういう結果が出ると、苦労も吹き飛ぶわけです」

マサイ人の調査は命がけ!

世界各地を回った中でも、特に思い出深いのは、マサイ人との出会いだという。

「マサイ人は強健で、高血圧の人がいないと聞いていたので大変興味がありました。ただ、広大な範囲を遊牧しながら移動していることも多く、簡単には接触できません」

ところが、幸運に恵まれた。

1986年、タンザニアの田舎町で健診を行っていたときのこと。武者修行で故郷を離れたマサイの青年2人と偶然に出くわした。

「彼らが健診の様子を興味深そうに見ていたので、血圧を測ってあげると、たいそう喜んで。“これはすごい!マサイの村にも来んか”と定住する村に案内してくれたんです」

青年たちから事情を聞いたマサイの首長は、意外にもあっさりと健診を許可した。少人数だが、血液と尿を採取して、持ち帰ることもできた。

ところが、翌年のこと。

調査結果を持って、再び訪問したときに問題が起きた。

「前回の調査で通訳を務めた人が、“絶対行くな、マサイの人は、あの健診のあと憤慨していた”と言うんです。なぜなら、わけのわからん日本人が、自分らの血液を採って、黙って持ち帰ったと。マサイ人にとって血は魂です。採血のあとに、親や子が死のうものなら、“あのとき魂を抜かれたせいだ!”と仇討ちされてもおかしくない。槍でひと突きされたら命はないと」

むろん、すごすごと引き返すわけにはいかない。家森先生はよくよく考え、決死の覚悟でマサイの村に入った。

首長は怪訝な顔で迎えた。その手には槍が握られている。恐怖で身がすくんだ。

それでも、家森先生は果敢に話を切り出した。

「前回のマサイ人の検査結果だけでなく、世界と比較したデータを見せたんです。ひと目でわかるグラフを。それで、マサイ人は塩の摂取量が少なく、血圧の値も素晴らしいと説明しました。ピラミッド型になったグラフの頂点を指して“この山はキリマンジャロや!マサイが世界のトップ!マサイ・イズ・ナンバーワン!”と精いっぱい伝えました。そうしたら、首長がニコーッと笑って、“明日から村の全員をやれ!”と。もう、全身から力が抜けました。いやあ、うれしかったですね」

首長も、世界のトップだと褒められて、誇らしかったに違いない。なんと愛用している槍を家森先生にプレゼントしたほどだという。

こうして十分なサンプルを持ち帰り、分析した結果は、驚くべきものだった。

「高血圧の人はほとんどいないし、コレステロール値も低い。まさに健康体そのものでした。彼らの食生活には“塩”が存在しません。ミルクやヨーグルトを何リットルも飲んで、そこに含まれる自然の塩分を取り入れていたのです。しかも、食物繊維を補うために、“ウガリ”というトウモロコシの粉を混ぜて飲む。実に理にかなった食生活をしていました」

しかし、強健のマサイ人は、決して長寿ではないという。

「マサイ人は、ひょうたんにミルクと牛の血を入れて飲む習慣があります。栄養満点で、女性や子どもが優先的に飲むのが掟です。お客さんやからと、私もすすめられましたが、これだけは断りました。牛の生き血を飲むと、狂牛病など感染症にかかる危険があります。マサイ人が長寿でないのは、感染症で亡くなるリスクが高いからです」

その土地ごとに食文化をすくい上げ、丁寧に調査を続けること30年。移動距離は、地球3周分にもなった。

「調査でわかったことは、食塩の摂取量が少なく、大豆や魚、乳製品、野菜、くだもの、海藻をよく食べる地域では、脳卒中や心臓死が少ない。長寿だということです。そう、脳卒中ラットの実験と同じ結果が出たわけです」

節目ごとに学会で発表したデータは、説得力を持って受け入れられた。

そして、ここが家森先生らしいのだが、全国各地を回り、お世話になった人々にも報告を欠かさなかったという。

「コーヒー1杯分の会費を納めてくれた方々は調査の行方を気にかけてくれていました。きちんと報告することが、恩返しになりますから」

妻の理解で全収入を研究費に

家森さんの昼ごはんは、いつも愛妻弁当だ。

「今日は、これですね」、スマホで撮った写真を見せてくれた。焼きサバ、煮豆、卵焼き、きのこ類、蒸しキャベツなど15~20品目。玄米ごはんにはとろろ昆布がのっていて、栄養バランス満点。実においしそうだ。

「お弁当は主人と2人分を、毎朝5時半に起きて作ります。それから30分、ウォーキングするのが日課です」

そう話すのは、妻の百合子さん。夫婦で歩くのかと聞けば、「一緒はダメ。自分のペースで歩かないと運動になりませんから」ときっぱり。

結婚から55年─。

夫婦は、人生の道のりも、自分のペースで歩いてきた。

家森さんが話す。

「家内には感謝しています。子どもたちを育て、父や母の介護も11年にわたってしてくれました。それもお医者さんしながら。おかげで私は、給料を全部、研究に使えました」

思わず、「全部!?」と聞き返すと、「えへへ」と照れ笑いを浮かべ、「事前調査の旅費など、お金はいくらでもかかりますから」と屈託ない。

驚くことに百合子さんも、「それが逆によかった」と、前向きにとらえているのだ。

「子育ては主人の母や私の母、お手伝いさんなど、6人の助っ人に協力をお願いして。たくさんの手で育てられたおかげで、子どもたちはいろんな経験をさせてもらいました。私自身も、お手伝いさんを雇うには勤務医のお給料では足りないので、休みの日は保健所や病院で健診のアルバイトをさせてもらい、多くの出会いに恵まれました」

中でも、先輩に教えてもらい参加した、ボイタ法の講習会では、「すごい衝撃を受け、これ絶対やりたい!」と心を揺さぶられたという。

ボイタ法は、当時ドイツから入ってきたばかりの脳性麻痺の運動障害に対する治療法。

小児科医の百合子さんは、この出会いを機にボイタ法の勉強と臨床経験を重ね、日本で第一人者となっている。

「本場のドイツで直接先生から指導を受けたいと、主人が共同研究でオランダに行くのに合わせ、2か月留学したこともあります。まだ小さい子どもを主人のお母さんに預けましたが、お母さんも主人も理解を示してくれて。ほんと、ありがたかったですね」

現在、百合子さんは開業医として発達障害児を対象に、リハビリを中心とした治療を行っている。その話題のなかで、「これ、自閉症のお子さんが撮った写真なんです」、1冊の写真集を取り出した。

百合子さんが話す間、ひと言も口をはさまなかった家森先生が、写真集をのぞき込む。

「自閉症の子は、いいところをクローズアップすることで、自己認識が変わる、つまり自信がつくんです」

百合子さんの説明を聞きながら、家森先生は写真をじっくり見て、時折「ほーう」と感心したり、「これなんかすごくいい」と、静かに感想を口にする。

その姿からは、言葉にしなくとも、妻の仕事への敬意が感じられた。

前出・長女の岩見美香さんが話す。

「きっと父は、好きなように泳がせてもらったんだと思います。母は、夫や父親の役割をいっさい求めませんでしたから。でも、母も子育てしながら、自分のやりたいことを貫いて、結果を出してきた。苦労して研究してきた父は、母の大変さを誰よりもわかっているんですね。お互いの仕事を認め合える、娘から見てもいい夫婦だと思います」

頑張らなくていい食育を指導

ファストフードにコンビニ弁当─。便利になった食生活と引き換えに、失うものは大きいようだ。

長年、調査を続けてきた家森先生は、近代化による健康長寿の崩壊を目の当たりにしてきたと話す。

「長寿で有名なアンデスの山村では、健診に行くたび、肥満と高血圧の人が増えていました。アメリカ人の別荘地になり、食習慣がすっかり変わってしまったんです。もう長寿地域の面影はありません」

強健のマサイ人の村も、文明に染まっていた。

「村はすっかり観光地化され、マサイ人は食塩の味を知ってしまいました。焼いた肉を塩で食べればおいしいですからね。残念ながらコレステロール値が上がり、高血圧の人が増えています」

日本も他人事ではない。顕著な例が、沖縄県だという。

「かつて沖縄は、日本でトップの長寿県でした。それが、2000年に47都道府県中、男性が26位に滑り落ち、2010年には30位まで転落した。基地があるので、アメリカの食文化の影響を受けやすかったことが原因です」

危機感を募らせた家森先生は、2019年に『元気沖縄プロジェクト』を発足。2040年までに、沖縄の長寿を取り戻す活動を始めた。

調査を実施した、前出・琉球大学の益崎裕章さんが話す。

「次世代の健康長寿を育てる目的で、沖縄県内の学童期の子どもを対象に健康調査をしました。その結果、外食やコンビニ食が多い子は肥満度が高く、生活習慣病予備軍になり始めていることがわかりました。しかし、私たちはこの結果を悲観することなく、逆にチャンスだととらえています。学童期から食生活を見直すことができれば、将来的に健康長寿県として復活できると考えるからです」

さらにもう一つ、興味深い結果が出たと益崎さん。

「検査は、月曜日と木曜日の朝一番の尿を採取する方法で行いましたが、明らかに木曜の結果がよかった。これは給食の影響です。1日1回でもバランスのいい食事をとることは意味があるわけです。調査の結果を受け、家森先生は沖縄だけでなく、全国を回って食育の大切さを伝えています。あのとおり、先生の言葉は説得力がありますからね。波及効果が高いんです」

『世界健康フォーラム』では、毎年パネラーを務め、昨年はオンラインで5000名が視聴した。今年5月には、『遺伝子が喜ぶ「奇跡の令和食」』(集英社インターナショナル)を出版。学会や講演会、著作物で積極的に発信を続ける。家森先生が話す。

「どういう食生活をしたらええかを知ることは、言ってみれば病気を予防する“知識のワクチン”になります。塩分を控え、和食中心の食事を1日1食、心がける。私も1日の中で理想的な食事は、家内のお弁当だけです。それでも、このとおり、血圧もなんとか正常で大きな病気とも無縁です。人生100年時代を元気に生き抜くためにも、これからも食の大切さを伝えていくつもりです」

2時間半に及ぶインタビューの間、水も飲まずに熱く語る。知識の豊富さと使命感の強さは舌を巻くほどだ。

「1日、何時間くらい研究のことを考えてますか?」、思わず尋ねると、「そうですね、寝てる時間以外はずっと」、ちょっと照れながら答える。

そのやりとりを横で聞いていた妻の百合子さんが、タイミングよく口をはさむ。

「この人から研究を取ったら、なーんにも残りません。昨日まで研究してて、今日亡くなったくらいでちょうどいいんです(笑)」

まさに、生涯現役!

84歳の冒険病理学者は、枯れない好奇心で、前へ、前へと進み続ける。

〈取材・文/中山み登り〉