2021年3月16日に新型コロナ陽性と診断された私は、その翌日、病院に入院した。「フリーランスだから仕事をしないと収入がなくなる。ホテル療養ならばWi-Fiがあるし作業もしやすいが、病院は困る」そんな私の不安は、入院した日に「病院に入れてよかった」という安心に覆った。医療従事者によるケアが想像以上に細やかだったからだ。

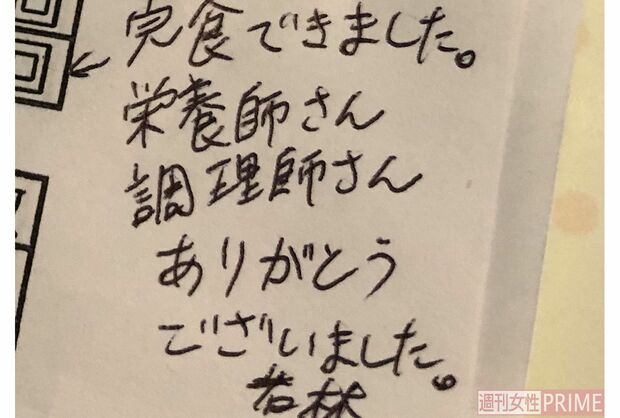

新型コロナ感染への恐怖。患者の前ではそれを見せず、笑顔で接する彼らの姿に驚きもした。感染症病棟で働く医療従事者の努力を、決して忘れたくない。そんな気持ちを込めて、後編では入院生活のことをつづる。

(※コロナ体験記・前編はこちら→【新型コロナ】まさかの感染で生活が一変した夫婦、陽性から入院までの“克明な記録”)

医療従事者のまなざしはフラットだった

入院中、患者にはそれぞれ担当看護師がつく。一日に2人の看護師が、交代制で私の様子を見にきたり、食事を持ってきたりする。

最初に私を担当してくれた看護師は、40代くらいの女性だった。彼女はマスクと、透明で厚みのあるゴーグルをつけていた。髪は1本も落ちないようにまとめ、青いキャップで覆っている。病院まで送迎してくれた民間救急の人たちとほぼ同じ姿だ。首から足首まで医療用の防護服で覆われ、手袋もしていて、肌の露出はまったくない。「完全防備」という言葉が頭に浮かんだ。

しかし、その姿とはうらはらに、目が合ったとき、彼女が私を「特別な病気の人」として見ていないように感じた。

近隣住民がみんな顔見知りの地域なら「昔から私を知っている人」という例えが最適だろう。感染症患者に接する緊張感をまったく見せず、軽い調子で話しかけてくれた。

「今日、夕方まで担当する〇〇です。荷物、重いでしょ。持ちますね」

彼女のことを「優しい」のひと言で済ませてしまっていいのか、いまだにわからない。ただ、その看護師によって、私は自分が「新型コロナ患者」であるということを一瞬忘れられた。

私の病室は7階にあり、窓から東京の街並みが見えるきれいな部屋だった。

看護師は私の耳たぶにパルスオキシメーターをはさんだ。青いクリップのような形をしており、これをつけると血中の酸素が足りているかどうかわかる。

次に右胸、左胸、左脇腹に心電図モニターの電極を貼る。わかりやすい図が書かれたプリントをもらったので、自力でも簡単につけられた。心電図モニターによって、心臓が正常に動いているかどうかを知ることができる。

パルスオキシメーターと心電図モニターのコードはあわせて4つ。すべて、ひとつの小さな機械につながっている。これらをずっと付けておくことで、看護師は私がうまく呼吸できているどうか、離れていても把握できる。

パルスオキシメーターは耳だけでなく指につけるものもあり、「耳だと使いづらかったら、指用のものに付け替えてね」と、棚の引き出しに入れてくれた。

続いて、ヒアリングが始まった。発症の時期や現在の症状など、入院前に保健師と電話で話したこととほぼ同じ内容だ。

彼女は「緊張しないでね」とは言わない。それなのに、緊張させない。

私の返事ひとつひとつに相づちを打つ。

「お酒を飲まないのに、健康診断で肝臓の数値がよくないって言われたんです。再検査をしても異常がなくて」

言い終えたとき、肝臓については病気ではないので、伝える必要がなかったかも、と思った。

瞬間、柔らかい言葉が私をくるんだ。

「今教えてくれたのは、すごく大切な情報。副作用で肝臓に負担を与える薬もあるからね。ありがとう」

気づいた。看護師の目線は、私と同じ位置にある。フラットだ。