ポプコン連続出場からプロデビューへ

高3になり、自身の進路を考える時期。大学に行きたいとは思わなかったが、進学をすすめる母を心配させまいと受験に備えるフリをした。

「美大を受けると言って、学校が終わってから関内のYMCAで木炭デッサンとかやっていました。だけどYMCAの目の前がライブハウスで、結局そっちに入り浸るようになった」

音楽を続けたいという杉山の気持ちに、父は理解を示した。大学に行ったと思ってやるから4年間だけ好きにやってみろ─。警察官だった父は、わが子にも厳格だった。好きにやるなら自力で生活しろと、杉山は家を出された。

「高校在学中にアパートを借りて、卒業式もアパートから1人で学校に行きましたよ」

生活費も自分で稼ぐ。ライブハウスでのアルバイトは、夢を追いかけるとともに自活の手段でもあった。その時期に杉山はきゅうてぃぱんちょすに参加。ライブ演奏を録音したカセットテープを練習スタジオで流していると、それを聴いたヤマハのディレクターから声をかけられた。

「ポプコンに出てみないか?」

プロへの登竜門、ヤマハが春秋に開催するポピュラーソングコンテストへの出場がきゅうてぃぱんちょすの目標になる。そして、'79年秋の第18回大会で初出場を果たす。

「何の賞も取れませんでしたが、“もう少し頑張ればグランプリに届く”と、大人たちが持ち上げるもんだから、ガキは調子に乗って、また練習を始めるわけですよ(笑)」

翌年春の第19回大会。きゅうてぃぱんちょすは『GOSPELの夜』で見事入賞。レコードデビューの話も出た。しかし、

「デビュー曲ってバンドの代表作になるじゃないですか。僕らはロックバンドなのに、“ゴスペル”って違うんじゃねえのって」

続く第20回大会にも出場。その間にメンバーにも変動があり、2代目キーボードには後に東京藝術大学大学院を首席で修了する千住明が加わっていた。エントリー曲の『乗り遅れた747』は、同エリアのバンド仲間だった松井五郎の詞に杉山が曲をつけたもの。賞には届かなかったが、3大会連続でポプコン本選に出場したことで、杉山のヴォーカルに熱い視線を送り続ける人物が現れる。トライアングルプロダクション社長兼プロデューサーの故・藤田浩一氏だ。2年後、再び巡ってきたプロデビューのチャンス。

「藤田さんには自分がやりたい音楽があって、それを具現化するヴォーカリストを探していたらしいんです。だけど、バンドでやれないならイヤですって僕は断った」

高島信二(ギター)、大島孝夫(ベース)、西原俊次(キーボード)、廣石恵一(ドラムス)、そして吉田健二─仲間を置き去りにデビューなどできない。揺るがない杉山の意志に、藤田氏のほうが折れた。あらためてメンバー全員が藤田氏に呼び出される。そのときの記憶を、吉田がたぐり寄せる。

「藤田さんから最初に言われたのは、“君たち、髪の毛を切れ”だった(笑)」

こうしてメンバー全員がプロデビューのスタートラインに着いた。

藤田氏がプロデュースバンドのコンセプト

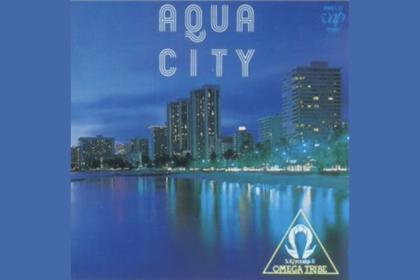

藤田氏がプロデュースしようとしていたバンドには明確なコンセプトがあった。楽曲は都会的な大人のロック。いわゆるAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)で、作曲は林哲司、作詞は康珍化というヒットメーカーがデビュー曲を手がけることが織り込まれていた。

「本来ならきゅうてぃぱんちょすのオリジナル曲でデビューしたかったんですけど、林さんは『真夜中のドア』の作曲家、康さんは『バスルームから愛をこめて』の作詞家ですから、“絶対いい曲に決まってんじゃん!”って思いましたよね。それに、僕らだけではAORをつくるには力量が足りないとわかっていましたから、もうこっちから飛びついたような感じでした」

杉山の頭には、高校卒業後に新たなバンドを立ち上げて一足先にプロのドラマーとして活躍していた椎野の顔も浮かんだに違いない。

「僕のほうが先にライブハウスを卒業したというか、『バスルームから愛をこめて』でデビューした山下久美子さんや、吉川晃司さんなどのサポートメンバーとして、すでにプロの道を歩んでいましたから、杉山には“なにくそ”っていう思いも少しはあったんじゃないかな」(椎野)

共に追い続けてきた夢に、杉山もようやく手が届こうとしていた。だが、心の中には葛藤もあった。

「醒めていないと、あのデビューの仕方はできなかったと思いますよ」(杉山)