■介護経験者ならではの視点が生きている

例ご自身の体験を踏まえて執筆したという中島さん。明るい雰囲気の小説に仕上がってはいるものの、介護の過程ではさまざまな葛藤があったという。

「物知りで、生きる国語辞書のようだった父がいろいろなことを忘れてしまったり、失禁したりする姿を見るのは、やっぱりつらかったです。でも、父はごく普通の日常の中で生きていましたから、つらいことばかりに目を向けて思いつめてもいられないんですよね。ですから、父のおもしろい言動を発見しては、フランスに住む姉にメールで報告したりしていました。そうやって父の状態をポジティブにとらえることによって、ちょっとラクになりたかったのかもしれません」

約10年にもわたる介護生活を体験した中島さんは、小説には盛り込めなかったものの、認知症の介護をしている人たちに伝えたい情報があるという。

「歩くことも食べることもできなくなり、“父はもうだめかもしれない”と思ったことがあったんです。ちょうど通院から訪問診療に切り替えた時期だったのですが、自宅に来てくださるお医者さまに、長い間服用していた精神安定剤をやめるようにと言われたんです。

そのころ、マッサージの先生がリハビリ的なことをしてくださったこともあり、薬の服用をやめたら歩けるようになったんです。同じく両親の介護をしている友達からも、同じようなエピソードを聞いたんです。ですので、服用しているお薬を見直すことは大切なのだと実感しましたね。

それに、食事をしなかったのは、単に入れ歯が合わなかっただけで、入れ歯を変えたら食欲が復活したんです。こうした例もありますから、なにか変化があったときには認知症の症状だと思い込まずに、専門の方に相談することをオススメしたいですね」

本書が発売になった直後には、中島さんのもとに、うれしい感想が届いたという。

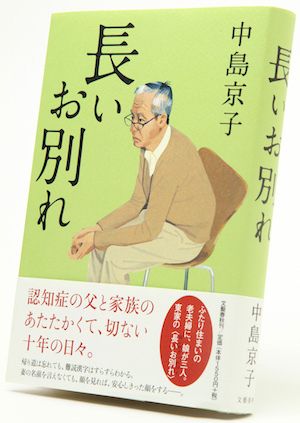

「母の友達がこの本を読んで、お電話をくださったそうです。その方は長い間、お姑さんの介護をして見送っているのですが、“介護はつらいことばかりだと思っていたけれど、お嬢さんの小説を読んで、おもしろいことがたくさんあったことを思い出したわ”とおっしゃったそうです。私自身も、この小説には父や家族の思い出が埋め込まれているような気がして、特別な1冊だと感じています」

■取材後記「著者の素顔」」

取材の2日前まで仕事で中国を訪れていたという中島さん。「20世紀初頭に活躍した梅蘭芳(メイランファン)という京劇俳優がいるんです。彼が住んでいた家はレストランになっていて、現地の友達が連れていってくれたんですね。そこで初めて、関東大震災のときに彼が義援金を送ってくれたことを知ったんです」といったエピソードなど、いろいろなお土産話を聞かせてくださいました。

(取材・文/熊谷あづさ 撮影/斎藤周造)

〈著者プロフィール〉

なかじま・きょうこ。●1964年生まれ。東京女子大学文理学部史学科卒。2003年、田山花袋の『蒲団』を下敷きにした書き下ろし小説『FUTON』で作家デビューし、同作は野間文芸新人賞候補となる。2010年『小さいおうち』で第143回直木賞を受賞。、2014年、山田洋次監督により映画化される。同年『妻が椎茸だったころ』で第42回泉鏡花文学賞を受賞。