介護を通して見えたたくさんのこと

父を介護する日々は、父を取り戻す作業でもあったとも言えます。

「若いころの父は忙しく、ほとんど家にいなかったので、家族のように過ごすのが、私には新鮮でした。父が『千絵ちゃん、猫』と、テレビに映るペット動画を指さしたりしてね(笑)」

家が近かったこともあり、毎日のように実家に通い、父と一緒に過ごした。

「歩行が困難な人がいたら、助けずにはいられないでしょう? それがたまたま父だったというだけで、私が『面倒見るぞ、介護するぞ!』という気合は、最後までなかったんですけどね。あと介護ってもっと大変な方がいっぱいいらっしゃるから……。私は妹がいて、夫がいて、子どもはもう独立していて状況が恵まれていましたし、『介護をしました』なんて大声で言うのは、おこがましい気がします」

感動したのは、ヘルパーさんや訪問看護師さんの献身的な仕事ぶり。

「こんなに一生懸命やってくれるのかと、本当にありがたかった。聖職ですよね。今、聖職ってなくなったなんて言われますけど、ここにあったと思いました。こんなお仕事をしている人がいるんだと知り、世界が広がりました」

しかし介護の行きつく先は、死です。千絵さんの介護の終わりの日も、突然やってきます。死の前夜、言語聴覚士に「あごの運動になるし、唾液もよく出る」とすすめられたスルメを父にしゃぶらせ、クタクタとなったところで「飲み込まないでね」と口から引き出します。すると父は「危ないね」と本人も驚くほどなめらかに発音し、その場にいた千絵さんの妹さんも含め、3人で笑顔になりました。そして翌日──父こと永六輔、本名・永孝雄さんは永眠します。83歳でした。

「前の晩まで本当に元気だったから、『え、死んじゃった?』って思いました。でも、あの家族だけで共有したスルメの時間のおかげで『あんなことがあったね』ってことしか思い出さないから、よかったのかな」

父の死から1年、娘として今の心持ちは……?

「正直、わからないです。書くことでひと区切りはつけました。そして私には確かに父がいたと、確認させていただきました」

本著を読み終わって思いました。孝雄と千絵の物語は、父と娘独特の、尊敬と「しょうがないんだから」という諦念、大きな愛がいっぱいだということ。永六輔氏を知っている世代も知らない世代も、ぜひ手に取ってほしい1冊です。

<著者プロフィール>

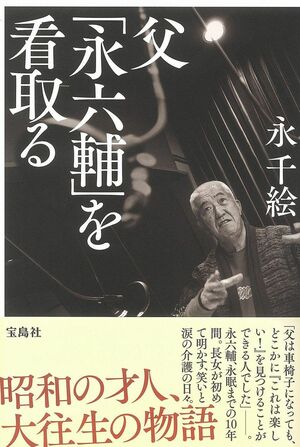

えい・ちえ 1959年生まれ。東京都出身。映画エッセイスト。永六輔(本名・永孝雄)の長女。成城大学文芸学部英米文学科卒。著書に『永家物語』(父・六輔、祖父・忠順との共著、PHP)、『いつもの場所で』『親子で映画日和』(ともに近代映画社)などがある。雑誌『SCREEN』(近代映画社)、カード会員誌『VISA』、朝日新聞などに連載を持つ。本書では父永眠までの10年間の介護の日々を綴った。

取材・文/中尾巴

私も父を持つ娘。本書を読みつつうなずきがとまりませんでした。そう千絵さんに伝えると、「『ありがとうトニ・エルドマン』というドイツ映画があるんです。困ったお父さんと娘の話なのですが、ドイツと日本なのに、こんなにも共通点があるのかと驚きます。すごいパーソナルな話って、普遍的なのかなと思いますよ」。まさにこの本に通じる1作ですね。さすが映画エッセイスト、そちらもぜひ見てみます!