冷え込みかねない状況を打破するべく、政府は下半期以降も補助金や助成金を付与する数々の政策を打ち出しているのだが、「家計を支援する政策は、マイナンバーカードの保有者にポイント(マイナポイント)を付与する制度くらいしかない」と、永濱さんは苦笑する。

「先の実質GDP成長率が示すように、アベノミクスは、たしかに企業の景気はよくしています。ですが、企業の利益が肝心の家庭にまで波及していないことが大きな問題です。それゆえ生活者はお金を使わずにため込む。ところが日常では節約を心がけているにもかかわらず、オリンピックのような非日常が訪れると、なぜか財布のひもが緩む。そして、終了後には反動が生じる」

アンケート結果が示すように、関心度が下がっていることは明らかなのに、いざ大会が近づくとワクワクしてしまい“踊らにゃ損”とばかりに調子に乗ってしまう。そして、「来月からは節約だ」とわれに返る。お祭りだから使ってもいい……それが落とし穴となる。

無理だらけの大会、“その後”にこそ関心を

「アメリカの政治学者ジュールズ・ボイコフ氏は、“祝賀資本主義”という言葉を用いてオリンピックを批判しています」と語るのは、前出の小笠原さん。

「スポーツの祭典に対する祝賀と割り切って、税金や公的資金が使われることをやむなしと考えてしまう。“どうせ開催するんだったら楽しまないと”と安易に考えないで、その裏でどのような犠牲が伴っていたのか、向き合わないといけない」

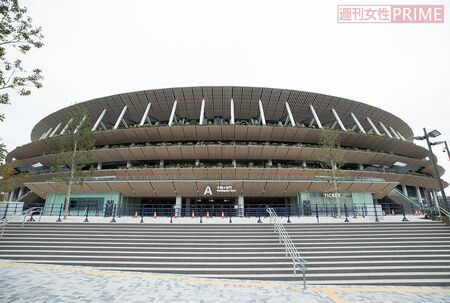

成功例として挙げられ、東京大会が理想的なモデルとしているロンドン五輪では、イースト・ロンドン地区が主要な競技会場建設のため再開発され、集合住宅から多くの住民が退去させられたという。ここ東京でも、新宿区の都営団地『霞ヶ丘アパート』の住民が犠牲に。跡地は、新国立競技場を建設するための資材置き場やプレハブなどに使われている。

「住民の暮らしを排除して資材を置く……そこまでしてオリンピックを開催する意味があるのでしょうか。元住民の方は引っ越し費用の17万円だけしか保償されていません。高齢者が数多く住んでいた団地だったので、みんなで支え合うコミュニティーだったのですが、散り散りになってしまいました」(小笠原さん)

こうしたうえに、オリンピックの“感動”が約束されているのだ。

「民放キー局に加え、朝日、日経、毎日、読売の大手4紙がいずれも東京五輪の公式スポンサーです。大手メディアをオフィシャルスポンサーにするオリンピックは世界初。最近になって一部批判的な記事も散見されるようになりましたが、悪く書くことができない」(小笠原さん)