先が見通せないから見えてくるもの

ゆだねたり、話を聴いてくれる人なんて私にはいない……そんな方もいるかもしれません。しかし焦りは禁物。小澤先生は「元気なときは見えないものなんですよ」と言います。

「街中の明るい場所では、夜空の星は見えませんよね? でも街から離れた山の上などへ行くと、たくさんの星が見える。それと同じで、人生がうまくいっているときは明るくて、遠くの未来まで見通せるんです。ところがうまくいかなくなると目の前が真っ暗になって、先が見えなくなる。暗く沈んだ気持ちになると下ばかりを見て、なぜこんな理不尽が……と思ってしまいがちですが、ふと上を見ると、これまで気づかなかった星に気づく。

このように明るいときには気づかない、暗いからこそ気づくことがあるんです。友人や家族のありがたさ、何気ないひと言、自然に咲く花の美しさなど、困難や不条理の中だからこそ、これまで気づかなかった意外な何かにハッとするんです。そのことに気づけたら、自分のことをゆだねたり、話を聴いてくれる人は必ず見つかりますよ」

看取る側も穏やかになることを選ぶ

人が亡くなるとき、どうなっていくのでしょう?

小澤先生に質問すると「ひと言でいうと、生まれた赤ん坊に戻っていくんです」というお答えが。

「徐々に歩ける距離が短くなり、食事の量が減って、やわらかいご飯になり、離乳食のようなわずかな量になります。そして横になる時間が増え、目を閉じて眠る時間が長くなり、やがて最期を迎えます。それが多くの方の亡くなり方です。大事なのは、その自然の経過を避けようとしないことです。健康寿命は確かに延びています。でも、どんなに頑張っても、最期には誰かのお世話になります。それを『穏やかで、よかった』と思える知恵を持たなければいけません」

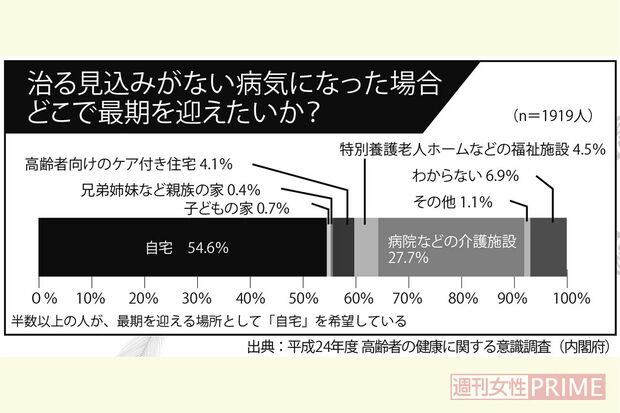

生きていくための尊厳が奪われると、人は穏やかではいられなくなるもの。そうならないため、最期をどう迎えたいのか、しっかり周囲に伝えることが必要です。

「例えば末期がんの患者さんが最期を迎えるため、自分の家に帰ってきたとしましょう。帰ってきた理由は、病院にいるより家のほうが穏やかだからです。そのために周りがお手伝いをします。痛みがあるよりはないほうがいいので、訪問医療に携わる人が和らげる。介護する人には、痛みや苦痛があったら薬をあげてくださいと指示をする。適切な対処ができたら、人は穏やかなんです。

また患者さんは庭が見えると落ち着くので、1階にベッドを置く。庭の花に水をあげると喜ぶので、どなたかが毎日担当する。家族仲がよくて、お孫さんがきょうだいゲンカをせず、遅刻しないで学校へ行くとうれしい──そうやって、誰かの最期に関わる全員が『私にもできる』と思うことで、みんなの穏やかさにつながる。自分にやれることをやるのが大事なんです」

家族がいても安心ではない!?

小澤先生は、これからの高齢少子多死時代を迎えるにあたり、家族がいるから安心という発想ではなく、多様性があるべきだと強調します。

「これからお年寄りが増え、おひとりさまも増えていきます。そして、もし家族がいたとしても、支える人の数はこれまでに比べて減っていきます。昔はコミュニティーに、いい意味での“人の目”がありましたが、今は“個”を大事にしますから、つながりがなくなって無縁社会になりました」

家族がいても離れて暮らしていたり、配偶者を亡くしたり、ご近所と親しく付き合っていなければ、どんな方も最期は、おひとりさまになる可能性があります。

「ひとりで人生を切り開いてきた方は、その生き方を尊重してくれる人を探せばいいのです。そうした人たちを支えられる、できない自分を認めてくれるつながりやコミュニティーを残したい──そのために私は、誰かの人生の最期に関われる人が増えるよう『エンドオブライフ・ケア協会』を設立し、担い手を増やす活動をしています。横浜にある私のクリニックで1年間に関われるのは、ご近所にお住まいの300人ほど。限界があります。

どこに住んでいても、どんな形でも、誰かとのつながりを担う人たちが増えれば、人生の最期に『よかった』と思える相手が見つかります。ぜひ、みなさんも、ご家族や地域の方たちと話してみてください」