六本木にあった伝説のゲイバー『吉野』のママは、著名人たちが癒しを求める「オアシス」のような存在だった。各界のスターは、なぜ吉野ママの元に通い詰めたのか。カルーセル麻紀、はるな愛、美川憲一らが証言する戦中戦後を生き抜いたママの持つ魅力とは―。

三島由紀夫の初期の代表作に登場

瀟洒(しょうしゃ)なブティックや飲食店が立ち並ぶ、東京・南青山の逢魔(おうま)が時、吉野寿雄さん(90)はひとりで約束の場に現れた。ハイブランドのカジュアルウエアに身を包み、背筋がピンと伸びた佇まいは、ただ者でない雰囲気を醸し出す。

「来月で91になるの。現存する日本最古のオカマよ(笑)。青山に暮らして60年になるけど、昔はこのへんも何もなかったのよ。バブルになってからよ、こんなにビルが建ったのは。いつも夕方に起きて、夜、お散歩してるの。ずっと昼夜逆転した生活を送ってきたからね、変われないのよ」

そう笑う吉野さんは、六本木の伝説のゲイバー『吉野』の元ママで、戦中戦後のゲイの歴史の生き証人ともいえる。

自身の経験をユーモラスに明かす語り口で人気に火がつき、バラエティー番組やドラマ、YouTubeでも引っ張りだこだ。

TBSラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』にはおなじみのゲストとして、不定期で出演。安住紳一郎はLGBTへの風当たりが強かった時代の苦労話も笑いに変えてしまう吉野さんの魅力に感服しているという。

1964年に開業した店『吉野』には、政財界、文壇のほか、芸能界、スポーツ界から美空ひばりや石原裕次郎、高倉健、長嶋茂雄といったスターが夜ごと集まった。看板も出さない常連だけの空間で、スターたちは朝まで濃密な時間を過ごした。

自身も元ゲイボーイで吉野さんを昔から知るタレントのカルーセル麻紀(78)は、親しみを込めて、“吉野のお母さん”と呼ぶ。

「お母さんはまぁおもしろい人で!私もおしゃべりですけど、あの話術には到底かないません。吉野はちっちゃな店でしたが、いつも芸能人がずらりと並んで、銀座の一流ホステスも店が終わると来てましたね。高倉健さんだってお酒飲めないのに、わざわざコーヒーを飲みに来てたんですから!」

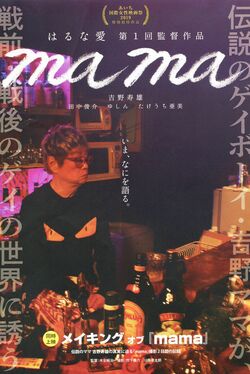

2020年7月に公開された映画『mama』では、吉野さんが架空のゲイバーを舞台に会話劇を好演。監督を務めたタレントのはるな愛(49)も吉野さんをレジェンドと慕う。

「ママがお店を始めたのは、高度成長期でみんな羽振りがよくって、夜の盛り場にいろんなものを満たしに行った時代ですよね。たくさんの出会いがすべてママの財産になっていて、本当に幸せな人生だなーって思うんですよ。昔は芸能人と一般の方との境目がもっとはっきりしていましたし、今より孤独だったスターたちの心の拠りどころだったんじゃないかと思うんです」

六本木ヒルズの開発に伴う立ち退きを機に、『吉野』は惜しまれつつも38年の幕を閉じた。親友で歌手の美川憲一(75)がその裏話を語る。

「水商売で華々しくしていてもね、末路は生活保護になられたり、大変なことも多いのよ。だから立ち退き交渉のときに、“老後のことを考えて、もうお金はいっぱい持ってるだろうけど、絶対1億は出るから、それまで粘りなさいね”って、私言ったのよ。ところが吉野は目の前に3500万かなんか現金積まれちゃったら、もううれしくなっちゃって(笑)。“みんな出ていっちゃって、暗いところに1人でいるのはお化けが出そうで怖い”って、潔く手を打っちゃったのよ。実際に最後まで粘った人には1億出たのよ!」

さらには、その後の税務署の調査で、顧客からのチップもすべて記載された帳簿を提出することになり、追徴課税と立ち退き料でプラマイゼロになってしまったのだとか。

「だからね、言うのよ。逆によかったんじゃない、なかったもんだと思えばって(笑)。でもね、あんた、いいじゃないって。それでも今でも元気でね、お金いくら残してるかわかんないけど、グッチだプラダだって買ってお洒落してるんだから。そんな90歳いないわよ。まさに怪物よ!」

吉野さんは、三島由紀夫の同性愛をテーマとした初期の代表作『禁色』(1951年刊)にも登場している。戦後まもなく、17歳で銀座のダンスホール『美松』のボーイになったころ、仕事の合間に出入りしていた数寄屋通りの喫茶店兼倶楽部『ブランスウィック(以下B)』で三島と知り合ったのだ。『B』は「有楽町のルドン」という名称で出てきて、店内や常連客の様子が克明に描かれていた。

「三島さんは遊びに来ていただけじゃなく、取材しに来てたのね。あのころはまだ色白で華奢だったのよ。

Bは一見普通の喫茶店のようだったから、何も気づかずにコーヒーだけ飲んで帰るお客もいたわ。だけど実際はゲイのたまり場で、ゲイ同士は目と目を合わすだけでわかるから、一緒にコーヒーを飲んだり、気になる相手を探したりしたのね」

『禁色』の中で、自分ほどの美少年はいないと思っている“オアシスの君ちゃん”のモデルが吉野さんだ。いつも洒落た身なりで、うなじをきれいに剃り上げて、外国人客にちやほやされる存在である。

「美松のよっちゃんが、オアシスの君ちゃんになっていたの。私、自分のことを美少年だなんて言ったこともないのに、三島さんが勝手に書いたのよ!(笑)」

三島は見た目と違い、大きな声で話しては、豪快に笑っていたという。

吉野さんは気分が乗ったときに1回転するピルエットを度々披露していた。その癖も三島は見逃さず、作中に描いている。

「バレエとか宝塚とかそのころから大好きだったからね。大磯のゲイパーティーも実際に横浜磯子の御殿で開かれていたものだし、主人公の悠ちゃんは、三島さんが惚れ込んでいた池袋のジャズ喫茶の息子さんだったのよ」

当時のゲイたちは、昼間は男性として普通の生活を送り、夜になると密かに自分たちだけのグループで集まっていた。『B』は砂漠のオアシスのような存在だったという。

「今は堂々と LGBTなんて言えて素晴らしいと思うけど、私たちのころ、ゲイはひどく差別されていたからね。ちょっと仕草が女っぽいだけで気持ち悪いと言われたし、自分は男が好きだなんて言ったら、気が狂ってると思われるだけで」