多様化する中国残留孤児2世たち

《やりたいことが見つからないときは、とにかくなんでも目の前のことを一生懸命やってみること。やってみて、違ったなと思い、まったく別の道をめざすことになっても、その経験はぜったいに役に立ちます。あなたが一生懸命取り組んだことは、「生きていく力」になるのです》

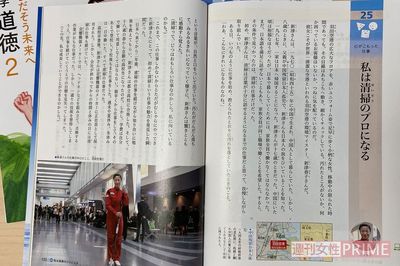

これは新津さんが、中学1年生に送ったメッセージの一部で、道徳の教科書『あすを生きる』(令和3年版=日本文教出版)に、彼女がたどった人生とともに掲載されている。

自著は12冊に上り、20万部以上を売り上げるベストセラーも出す新津さんであるが、その人生哲学はもはや、子どもたちの模範になっているのだ。

そんな彼女への注目度が際立っているその反面で、同じ運命をたどった残留孤児2世の中には、依然として日本で厳しい現実に直面している人が少なくない。

そもそも日本にいる残留孤児2世の正確な人数は把握されていない。ただ、永住帰国者の数は厚労省によって2557人と公表されているので、1世帯平均の子どもを4人と仮定すれば、2世は1万人程度と推測される。

新津さんは17歳で来日したが、2世の多くは30代〜40代で来日しており、中には60代や70代もいる。

10代での来日は、学校でいじめや差別の対象にされやすく、その一部が不良集団「怒羅権」を結成するなど、若者ならではの境遇がある。一方、来日時の年齢が上がれば上がるほど、日本語習得が困難になり、結果、就労状況の不安定さにつながる傾向がある。

さらに帰国の手段が国費か自費かによっても、日本での生活に「格差」が生まれている。前述のとおり、来日時に日本語習得などのサポートを受けられるか否かが分かれるためで、概して、自費帰国者のほうが来日時の年齢は高く、日本語の習得は困難になりがちだ。

こうした背景を踏まえると、自費で帰国した新津さんが現在のような社会的地位を確立したのは、極めて珍しいケースといえるだろう。

首都圏中国帰国者支援・交流センターの安場淳教務課長はこう語る。

「来日時の出発点として清掃の仕事に就く2世はいますが、その後に給料のよい仕事への転職というパターンが多いです。また中国では、清掃業の地位を日本人以上に下に見る傾向があり、それにもかかわらず清掃を続け、かつ成功例に押し上げたのは一にも二にも新津さんの努力と、それを支えた価値観の転換があったのだと思われます」

このほか2世が就く仕事としては、製造工場での単純労働、建設業、電気工事などだ。中華料理店を経営したり、中国との人脈がある帰国者は、貿易関係の事業で起業するケースも見られる。

だが、日本語がやはりネックになり、安定した仕事に就けなければ、最終的には生活保護に頼らざるをえない。安場課長が続ける。

「特に中年以降になって帰国した2世は、日本での就労期間が短いため、年金だけでは生活できません。生活保護については、預貯金が不可になるなどの制約から受給に抵抗感を示しているのですが、やはり年金だけでは暮らせないので、やむなく申請するのが現状です」

2008年には改正中国残留邦人支援法が施行され、1世については老齢基礎年金の満額支給や生活支援が受けられるようになったが、2世は支援の対象外。このため、2世も対象に含めるよう求める声が広がるなど、2世を取り巻く環境は多様かつ複雑化している。

これに加え、近年は1世や2世の高齢化に伴う問題も浮上している。

日中両国の狭間で翻弄されてきた残留邦人たち──。

来年9月には国交正常化から半世紀を迎えるが、ここ近年は、首相の靖国神社参拝や尖閣諸島の領有権問題を引き金にした反日デモの盛り上がりなどで、日中関係は微妙な状態が続いている。

「今は日本人だけど、故郷は中国。両国が半分半分です」

と自認する新津さんは、こうした報道から浮かび上がる両国の関係について、どう考えているのだろうか。その答えは実にさばさばしていた。

「特に何とも思いません。報道は報道の立場でしかなく、私自身が見たわけではない。日本も中国も、よいところもあれば悪いところもありますから」

ただ、大勢の2世が置かれた立場や、自身の生い立ちを振り返ると、こんな心境も吐露した。

「私は生まれた時点で日本人の子どもだから、中国では悪人扱いされました。生まれたこと自体が間違いだったかのように。私は戦争が起きたから生まれた、だけど戦争がなかったら生まれていないわけで、ここは複雑な気持ちになります。

でも生まれた以上は、1人の人間として何ができるかを考えればいい。じいちゃんや父さんの世代にいろいろあったかもしれないけど、後ろを見たくないの。今からできることは何か。平和な方向に持っていくことが私の役目じゃないかと思います」

そう語る新津さんは、自分の思いを強調するかのように、何度も胸を叩いた。