100%の作品を作りたい

村林さんは35歳のとき、7歳年下の真利子さんと結婚。2人の娘に恵まれた。2人とも3歳のころから写真現像の仕事を仕込まれている。

次女の瑛璃(えり)さんは、会社勤めをしていたが退職し、現在公務員試験の勉強中。時折、暗室に来るようになった。

「あの子は“私が公務員になったら、土日はお父さんの仕事手伝うよ”なんて言ってくれてます。彼女は慎重で几帳面だから修復の仕事には向いていますね」

瑛璃さんは、小学校低学年で父から習った修復の仕事をちゃんと覚えていた。

「こういう仕事が世の中にあるんだな、と思いましたね。父があそこまでこだわってやることに感心しました。後継者になれるかどうかはわからないけど、この技術は絶やしたくないという気持ちは、私にもあります。だから応援しています。

普段は優しいお父さんで、休みの日には、キャッチボールやサイクリングをしてくれました。家族全員が横浜ベイスターズのファンなので、家族で野球を見に行くのも楽しいイベントです」(瑛璃さん)

吉川英治賞の受賞記念に、瑛璃さんが、ベイスターズの選手のユニフォームをプレゼントしてくれた、と村林さんはうれしそうに話す。

「もったいなくてまだ袋から出していないんですけど(笑)」

写真修復師としてだけではなく、写真家としての野望も持っている。

「僕の夢は、死ぬまでに100%満足できる作品を作ること。納得のいく作品を撮影して完璧に現像してプリントしたいのです」

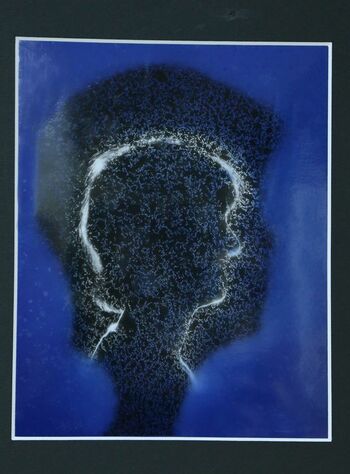

村林さんの作品を見せてもらった。それは女性の横顔を描いたアートのような作品だった。

「同級生の女性に“60歳の記念に写真撮って”と言われて撮影したもので、絵のように見えるけど、特殊な技法を使った写真。僕は欲が深いんです。作品の中に“自分”がいないと嫌なんですね。今は誰でもスマホで写真を撮れるようになったけど、写真はもっと奥が深い。それを若い人にも理解してもらいたいですね」

2003年より、次兄・眞叉夫さんとともに写真修復の会社『リボテック』を設立。営業を担当する眞叉夫さんは日本中の博物館に写真修復の情報をメールで伝えた。

「吉川英治賞をいただいたことで、問い合わせはかなり来ていますよ。今後は海外にもこの技術を広げていこうと思っています」(眞叉夫さん)

デジタル全盛のこの時代、アナログな写真プリントは消えゆく存在なのだろう。19世紀に誕生した写真。その歴史の中で、世界的な光学メーカーは次々とフィルムカメラの生産中止を打ち出した。

しかし、19、20世紀の歴史的な事実を記録したネガやプリントは世界中に存在している。それらが経年劣化の危機にあるのは間違いない。一刻も早く「生き返る」必要のある写真プリントも少なくないはずだ。村林さんが言う。

「デジタル保存すればいいと安易に言うけれど、汚いままデジタル保存しても何のメリットもない。世界的には、現物を保存するのが主流。だから、きれいに修復してからデジタル化すべきなんですね」

東京・大森の片隅で誕生した技術で、世界中の写真が蘇る──。夢のような話なのかもしれない。けれども、世界の何処(どこ)かでこの技術を待ち焦がれている人がいるはずだ。いや、実は待ち望んでいるのは写真そのものかもしれない。

(取材・文/小泉カツミ)

こいずみかつみ◎ノンフィクションライター。医療、芸能、心理学、林業、スマートコミュニティーなど幅広い分野を手がける。文化人、著名人のインタビューも多数。著書に『産めない母と産みの母~代理母出産という選択』など。近著に『崑ちゃん』(文藝春秋)がある。