書き進めるうちに主人公と一体化して

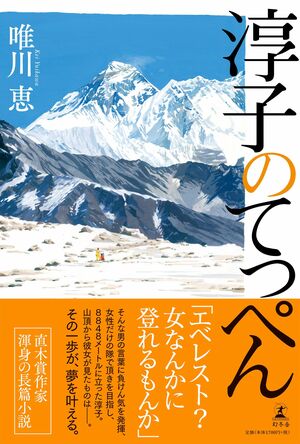

物語は、主人公・淳子が昭和21年に小学校に入学した後のエピソードから、昭和45年の女性&日本人初のアンナプルナIII峰登攀を経て、昭和50年のエベレスト登攀までの出来事を中心に描かれている。執筆にあたり、唯川さんは実際にエベレストを見に行ったのだそうだ。

「この作品を書くために何ができるだろうと考えたときエベレストの風景をこの目で見たいと思ったんです。実際に田部井さんが通った、エベレスト街道という道を歩いてエベレストに向かいました。街道は高度も距離もありますが、難しい登山の技術は必要なく、歩いて行くことができる道なんです」

作中には、登山隊のメンバーが高山病に苦しむ場面がある。その描写は唯川さんの経験に基づく部分が大きい。

「高度5000メートルで高山病にかかり、吐き気、頭痛、食欲不振、不眠に苦しみました。身体を横にすると息ができなくなってしまうため、ひと晩中、壁にもたれたままハアハアと息をしていました。すごくつらかったけれど、今はその経験を話せることがうれしい。エベレストを目の当たりにして自分の小ささとか、永遠の孤独のような感覚を味わうこともできましたし、行ってよかったと思っています」

30年以上にわたって小説を書き続けてきた唯川さんだが、この作品を描く中で初めての経験をしたと話す。

「主人公の田名部淳子は、モデルである田部井淳子さんでもあり、私自身でもあるんです。物語が進むにつれて、どんどん田名部淳子と私が一体化していきました。エベレスト登攀の場面では、淳子の感じる寒さとかつらさがしみじみと伝わってきて、自分の目でエベレストが見えたような感覚になりました」

タイトルの『淳子のてっぺん』にも、唯川さんの経験と思いが込められている。

「山登りは登るよりも下りるほうが難しいと言われていて、そのことは私も実感しています。頂上に登ることではなくて、ちゃんと戻ってきてこその成功です。たしかにエベレストは地球のてっぺんなのだけれど、田名部淳子のてっぺんは家族が待っている場所にしたかったんです」

本作には次のような記述がある。《──目的に達するために一歩を踏み出す。そして、もう一歩、さらに一歩。それがどんなに小さな一歩であろうと、足を進めることで掴めることが必ずあるはずだ──》

「その一歩が夢に近づくという言葉は、田部井さんがよくおっしゃっていたことです。“一歩を進めれば一歩分近づく。山ってそういうことなのよ”と。私自身、エベレスト街道を歩いているときに、その言葉を言い聞かせていました。田部井さんにとって一歩を進める先は山でしたが、“山”を“夢”や“仕事”に置き換えれば、多くの人にも通じる言葉だと思います。私自身、つい、できない言い訳を先に考えてしまいがちなのですが、やりたいことを見つけたら、田名部淳子のように一歩一歩、進んでいくことがいちばん大切だと思いますね」

<著者プロフィール>

ゆいかわ・けい 1955年、石川県生まれ。金沢女子短期大学(現金沢学院短期大学)卒業後、銀行勤務などを経て、1984年『海色の午後』で第3回コバルト・ノベル大賞を受賞しデビュー。2002年『肩ごしの恋人』で第126回直木賞受賞。2008年『愛に似たもの』で第21回柴田錬三郎賞受賞。『燃えつきるまで』『雨心中』『テティスの逆鱗』『手のひらの砂漠』『逢魔』『啼かない鳥は空に溺れる』など著書多数。

取材・文/熊谷あづさ