「文章を書く」という居場所

あらゆる治療法を試すたび、また「治らない」ということを突きつけられる。追い詰められた末、尾崎が最後にすがったのは鍼治療と小説だった。

ベースの長谷川によると、「バンドのために書く」と尾崎から話をされたという。

「バンドで納得のいくパフォーマンスができていないから、小説でも戦っていく。そして必ずバンドに還元する、と。私は、小説は『自分のために書く』でいいと思っていたのに、そこまで考えているということを知って、ついていくべきフロントマンだなと思いました」

初めての自伝的小説『祐介』が、高い評価を得たことで、状況は少しずつ好転していく。

「土日はフェスに出て、歌えなくてボロボロになって、平日に小説を書くという生活。その後、どうにか形になって本を出版したときに、音楽以外のメディアにも出られるようになって、世界が広がりましたね。音楽の世界でずっと躓いていて、嫌だったんですよ。離れたかった。でも、バンドをやめる勇気はなくて。そういうときに、文章を書くという場所が見つかったんです」

尾崎にとって、初めての小説『祐介』の担当編集者である篠原一朗さん(47)は言う。

「クリープハイプの曲を聴いて、まず『言葉がすごい天の邪鬼だな』と思ったんです。人に好意を伝えるのに『会いたくない』という言葉を使ったり。直接的な言葉を使わずにその気持ちを届けようというのが、すごく文学的だと感じました。こういう人が小説を書いたらどうなるんだろうと思い、小説を書いてみませんかと持ちかけました」

最初は知人の紹介で出会ったこともあり、いまだに飲みの場でプライベートな話もする関係が続いているそうだ。

「ほかの人が言うと悪口に聞こえてしまうことも、彼が言うと、そのちゃかされている人が魅力的に思えてきたりするんです。だから結局、悪口じゃないんですよね。その上で、好きな人には、『俺、あの人ほんと好きなんですよ』ということを衒いなく言える、すごく愛情深い人です。でもやっぱり天の邪鬼で、シャイでもある。よく彼に言うんです。『すごく真っすぐにひん曲がって育ったね』って(笑)」

小説を出版した後にリリースしたアルバムのセールスは前作を超えた。声の調子も、完治はしないものの、少しずつマシになっていった。ドラムの小泉も自分の演奏動画を何度も見て動きを正し、改善に向かった。

動員やセールスはじわじわと上向いていく。2016年以降の3年間で、『イト』や『栞』など、重要な曲も生まれた。

しかし、2020年、コロナ禍─。10周年のツアーはほとんどの公演を中止せざるを得なくなる。大量の「チケット払い戻し手数料」で事務所がつぶれてしまうかもしれない。そんな危機に直面したとき、あの曲が生まれた。

「コロナでライブが初めて延期になった日、その開演時刻に、『今頃ライブをやっているはずだったのに。せめて何かしよう』と思って作ったのが、『ナイトオンザプラネット』という曲です。『これまでとは違うものができた』という感触があった。それを松居大悟(映画監督)に送ってみたら、『いいね、これを映画にできないかな』という話になって」

後に主演・池松壮亮、伊藤沙莉、主題歌・クリープハイプで『ちょっと思い出しただけ』という映画が作られた。

そして、2021年1月、2作目の小説『母影』が、芥川賞の候補になる。

「コロナ禍の最初、何もできなかった間も、小説はずっと書いていました。芥川賞候補になれば、必ずバンドの名前も注目されると思っていた」 2022年より2年間、尾崎と共に読売新聞の読書委員を務めた新聞記者の鵜飼哲夫さん(65)は、尾崎を取材したときのことをこう振り返る。

「言葉にして伝えたいという熱い思いと、でも言葉にできることって限られてるよね、という醒めた視点。その両方を兼ね備えているのが印象的でした。

『母影』は子どもの語り口で書かれている小説。大人は言葉の数が増え、表現力があるように見えるけれど、実は言葉でイメージを押しつけたりもする。だからあえて言葉を多く知らない女の子の語り口にしたほうが、もう僕たちに見えなくなってしまったようなものが描けるんじゃないか、と」

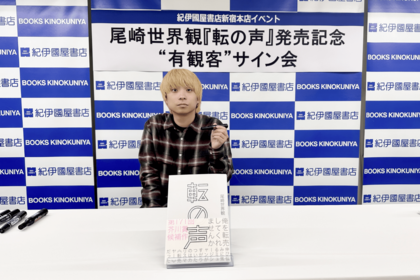

2024年には『転の声』で、2度目の芥川賞候補になった。受賞は叶わなかったが、卓抜したものの見方と鮮やかな文章で書評を書き上げるさまを見ていた鵜飼さんは「まだ40歳。可能性は、あるとしか思っていない」と話す。

読書委員会のとき、2人はよく隣に座っていたという。

「僕はお腹に穴をあける手術をして以来、力が入らなくて、ペットボトルのフタが開けられないんですよ。でも尾崎さんが、ギュッと開けてくれて。そのとき、『鵜飼さん、あともうちょっとで開いたのに、惜しかったですね』と励ましてくれる。気遣いの人ですね」