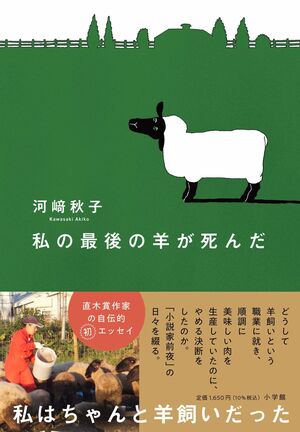

直木賞受賞作の『ともぐい』をはじめ、自然と人間の関わりをテーマに骨太の作品を発表し続けている河崎秋子さん。酪農を営む家に生まれた河崎さんは、長年、家業を手伝いながら羊飼いとして生計を立てていた。

だが2019年に閉業している。順調であった羊飼いをなぜやめるに至ったのか。『私の最後の羊が死んだ』は、羊飼いである河崎さんの生活や人生の転機を綴(つづ)ったエッセイだ。

大切に育てた羊をおいしく食べる

「私の故郷は北海道の東部にある別海町で、酪農をしている実家には家族6人に対して乳牛が約120頭いました。子どものころから家の仕事を手伝っていましたが、大学卒業後は農業に関わる気はまったくありませんでした」

だが、学生時代に教授主催のバーべキュー大会で北海道産の羊肉を食べたことをきっかけに、河崎さんの人生は一変する。

「バーベキューでは、羊のブロック肉を炭火焼きにして焼けたそばからナイフで削いで食べたんです。味つけは塩・こしょうだけなのに、すごくおいしかったんですよね。こんなにおいしい肉を自分でも生産してみたいと思い、羊飼いという仕事に惹(ひ)かれるようになりました」

河崎さんはニュージーランドで1年間の実習を積み、帰国後は研修や道内での住み込み実習を経て、実家の敷地の一部で羊を飼育する“羊飼い”となった。

「研修で知り合った畜産試験場から年をとった雌羊を2頭、払い下げてもらうところから始め、最大で40頭の羊を飼い、羊肉の生産者となりました。

3年ほどで最初の羊が高齢になったため、“廃用(家畜として用をなさなくなり、処分する個体)”として食べることにしたんです。私は自分で育てた羊を食べることに抵抗はありません。ただ、それが一般的とされる命の接し方ではないと自覚もしています」

河崎さんは幼いころから父親が鶏などをさばいて食肉にする様子を見ており、中学生のときには自ら鶏をさばいていたそうだ。

「私は4人きょうだいで育ちましたが、鶏や鹿をさばくのは私だけなんです。畜産業の方の中には牛乳を飲まない、牛肉を食べないという農家さんもいらっしゃいますし、人それぞれなのだと思います」

実は河崎さんには“よくないクセ”があるのだそう。

「ときどき、競馬場で競馬を楽しむことがあるんです。競走馬は健康状態を最高レベルで管理されていますから、肌ツヤとか筋肉のつき方が見事なんですよね。そのため、ついつい『おいしそうだなぁ』って思ってしまうことがあるんです。

まぁ、食肉としての目利きができても、馬券には直結しないんですけどね(笑)」

自分で育てた羊をおいしく食していた河崎さんだが、一度だけ壁を感じたことがあるという。

「子羊の脳みそのソテーを食べたとき、『この脳みそは、生きている間は私を飼い主として認識していた部位なんだ』と余計なことを考えてしまい、北海道弁で“いずい”(モヤッとする)感じになりました。そういうところが私の弱さなんだろうなぁと思います」