この記事では、3月28日から3日間にわたって掲載した【大都市の分煙事情】<前編>(札幌・仙台・東京編)<中編>(名古屋・大阪・京都編)<後編>(広島・高松・那覇編)に続く特別編として、地方自治体のユニークな受動喫煙防止、分煙の取り組みについて紹介する。

2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、学校や病院などは屋内、敷地内が禁煙に、事務所やホテル、飲食店なども原則屋内禁煙となった。あれから約5年、街の中からは灰皿が相次いで撤去され、それが歩きたばこやポイ捨てなど、迷惑行為を増やす一因にもなっている。

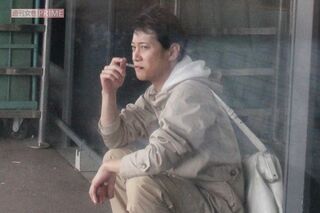

東京都武蔵野市が導入したトレーラー型の喫煙所

そんな中、2024年10月に総務省自治税務局市町村税課は、各都道府県の税務及び市区町村の担当課にあて、「分煙施設に係る整備方針の策定及び整備状況等に関する調査結果及び参考事例集の送付について」と題した文書を送付、さらなる分煙対策強化を促した。望まない受動喫煙や環境悪化の防止に有効な手段として、ますます重要視されている分煙施設設置の各自治体の取り組みにはどんなものがあるのか、総務省の事例集などを参考に、ユニークな取り組みを探した。

この事例集に紹介されている分煙施設の整備事例で目を引いたもののひとつが、東京・武蔵野市で3か所の駅前に設置された「喫煙トレーラー」。屋外の喫煙所と言えば、パーテーションで囲ったタイプやプレハブで建てられたものを想像しがちだが、武蔵野市が導入したのは車両に喫煙室が付いたトレーラー型。

従来の屋外喫煙所は、屋内の喫煙所ほどしっかり仕切られていないことが多く、風向きなどにより副流煙の被害を出す可能性があると言われてきたが、こうした従来の屋外の喫煙所に比べ、トレーラー型にはどんな特長があるのだろう。武蔵野市環境部ごみ総合対策課に聞いた。

武蔵野市は2004年に吉祥寺駅周辺、2005年に三鷹、武蔵境駅周辺を路上禁煙地区に指定、開放型喫煙所『マナーポイント』を設置したが、市民から受動喫煙に対する苦情が寄せられたこともあり、2013年度末までに『マナーポイント』を廃止。さらに改正健康増進法施行により街中の喫煙場所が減った影響などで、路上喫煙やそれによる受動喫煙の増加が懸念されたことから、閉所型喫煙所(喫煙トレーラー)を設置した。

「現在、三鷹駅前(2020年7月~)と吉祥寺駅前、武蔵境駅前(2021年4月~)の3台が稼働しています。喫煙トレーラーは閉鎖型喫煙所であることに加え、脱臭機(プラズマダッシュΣ)が搭載されていて内部の煙を脱臭し排出するため、煙が直接外に拡散せず、においの漏れや受動喫煙を防止できます」(担当者)

さらにトレーラー型の喫煙所は車両であるため、建築確認申請が不要で比較的短期間に設置できること、イベント等で活用する場合や、設置場所の変更が必要になった場合など、設置後の状況の変化に臨機応変に対応できることなどの特長がある。車検に出す費用や車検期間中に代替え喫煙所を設けなくてはならないことなどを考慮しても、そのメリットは大きいようだ。