現在、日本の認知症患者数は700万人を超える見込み。認知機能の低下など、症状の進行を抑える抗認知症薬も登場しているが、完全な治療法は見つかっていない。

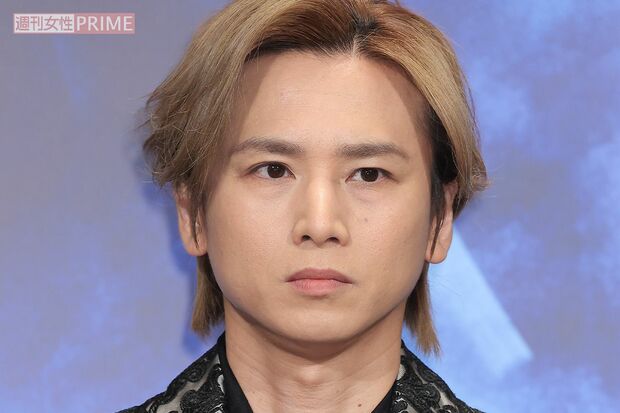

しかし、早めに対策をしておけば予防も不可能ではない──そう話すのは、認知症に詳しい精神科医の今野裕之先生だ。

食習慣の乱れが認知症を招く

「認知症の原因は食習慣の乱れや睡眠不足、運動不足、コミュニケーション不足など多岐にわたりますが、特に要注意なのが食習慣。糖質のとりすぎや寝る前の食事、動脈硬化を招く飽和脂肪酸や超加工食品の過剰摂取などは認知症のリスクを高めます」

なぜ、糖質のとりすぎが認知症を引き起こすのか。

「糖質をとりすぎて血糖値が急上昇すると、血糖を下げるためのインスリンホルモンが過剰分泌されます。これが繰り返されるとインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性という状態に。

インスリン抵抗性が起こると、脳が糖を取り込みにくくなり、慢性的にエネルギー不足の状態が続くので、認知機能の低下を招きます。要するに、高血糖になりやすい人は認知症になる確率が高くなってしまうんです」(今野先生、以下同)

この状態は血液中に余った糖や脂肪がたまり、血管の劣化にもつながる。度々、甘いものや炭水化物が食べたくなる人は、注意を払おう。

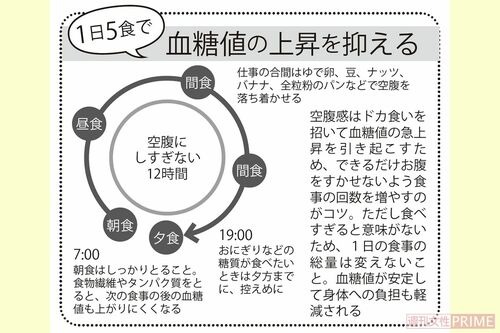

「それでも、おやつが食べたい人はナッツや、ゆで卵、焼き鳥などの間食を取り入れましょう。空腹感はドカ食いを招き、高血糖を引き起こしかねません。1回の食事の量を控えめにし、1日5食を意識して血糖値の上昇を抑えてください」

そして、もう一つ気をつけたいのが寝る直前の食事。

「寝る前に食べると睡眠中も腸が動き続けなければいけない上に、血糖値の乱降下も招いて睡眠の質を低下させます。

深い眠りはアルツハイマー型認知症の一因である、アミロイドβ(ベータ)のような脳の老廃物を排出するのに必要不可欠。眠りが浅くなると、この老廃物がうまく排出されず、認知症のリスクを高めます」

また、夕食と朝食の間隔が短くなることで、神経の炎症を引き起こしてしまう。

「神経の炎症は認知症の他、うつ病やパーキンソン病などさまざまな脳の病気を引き起こします。寝る3時間前までに食事を済ませ、夕食と朝食は12時間以上空けることを心がけましょう」