今年10月から、東京・品川区が小中学校の給食で使う全野菜を有機(オーガニック)野菜に切り替える計画が発表され、話題になった。「安全のため」「給食の質の向上」がその理由だそうだが……。

農水省も「安心・安全」とは言っていない

「有機野菜だから安心・安全というのは間違い。国の規格である『有機JASマーク』があっても、食品としての安全性を保証しているわけではありません。健康的なイメージだけで食品を選んでいると“損”をする可能性も」

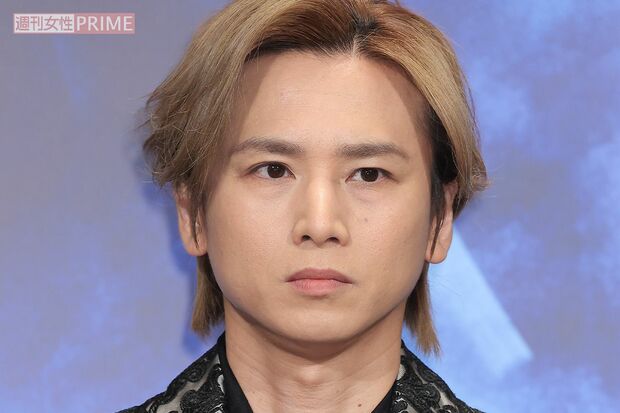

と語るのは、科学ジャーナリストの松永和紀さん。

「“農薬=身体に毒”というイメージを持つ人もいますが、農薬は国の基準で健康被害がないとされる量が用いられています。そもそも有機農業とは、化学合成肥料や農薬、遺伝子組み換え技術を利用せず、環境への負荷を抑えた方法で行う農業のこと。約40種類の農薬は使えるため、完全無農薬とは異なります」(松永さん、以下同)

通常使われる化学合成農薬についても、今と昔で種類が異なる。使用量も厳しく定められ、残留量もごくわずかで健康的な影響もない。

「むしろ適切に使用したほうが栽培中や保管中にカビが発生し、食中毒などの健康被害を及ぼす物質(カビ毒)が食品に残ることを防げます。病害虫の多い日本で有機農業を大規模に行うのは、難しいのが現状です」

また、有機食品のほうが栄養価が高い、おいしいというのが“定説”だが……。

「イギリスや欧州でまとめられた報告書では、従来の方法で生産された食品と有機食品を比べ、違いがないとしています。それに『農薬や肥料のせいで土が痩せ、今の野菜は栄養がない』とする意見もありますが、それも根拠がありません」

例えば、昔の苦味の強いピーマンは現在の消費者に好まれず、サラッとした食べやすいものを選ぶ傾向にあり、需要に合わせて改良された品種が市場を占めている。

「品種が違えば味だけでなく栄養価も変わりますし、それは有機であるなしとは無関係です。『おいしさ』は品種以外にも栽培方法、収穫時期、鮮度、調理方法などで変わり、主観も入ってくるので一概には言えません」

有機農作物を飼料として家畜に与えて育てた「有機畜産物」も徐々に増えているが、日本で有機栽培の飼料を確保するのは難しく、輸入された飼料を用いざるを得ない。環境負荷をできるだけ低減するという有機農業の本来の目的とは齟齬(そご)が生じる。

「大量生産が難しい有機食品は一般的な方法で育てた野菜や畜産物より価格が高め。それでも理念に共感し、『地球にやさしい』という観点で有機食品を選ぶのはいいことだと思います。ただ、一般的な農産物と比べて“健康にいい”とは言いきれないのです」