日本ではまだ、「悪い人が裁かれるもの」「怖いところ」という認識が一般的なのが、裁判や裁判所。世界中を周遊し、専門家の立場からさまざまな裁判を直接見てきたのが、弁護士の原口さんだ。和やかな青空裁判から、リアリティーショーさながらにテレビで公開されている国まで、実にさまざま。来たる5月3日は憲法記念日。裁判を身近に感じ、法律の意義を考え直してみては?

長老たちが裁判官より偉いといわれているような地域も

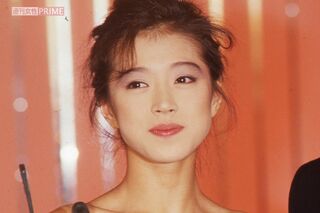

2024年、『ぶらり世界裁判放浪記』(幻冬舎)を出版した、東大卒の弁護士、原口侑子さん。131か国を周遊しながら各国の裁判所を訪れ、歴史や文化、日本の司法制度との比較など気づいたことを書き記した。

現在はロンドンを拠点に、一般企業の法務の仕事をしながら、社会・文化の視点から法制度を研究する「法人類学」という分野でアフリカと日本の比較研究をしている。

原口さんはどのような経緯で日本を飛び出し、世界での裁判傍聴を始めたのだろうか。

「東京で弁護士として何年か働いた後、しばらくは弁護士業を離れていました。忙しすぎる日本での仕事から逃れ、最初の2年は貯金を使いながら世界を旅していたのです。旅の中で裁判を傍聴する機会があり、訪れた国々の裁判所を見学するようになりました。

その後、弁護士として復帰しましたが、東京での仕事をメインにせず、海外での法律調査の仕事を受けながら旅を続け、裁判を傍聴してきました」

なかでもアフリカでの裁判は興味深いものがあった。

「正式な裁判所とは別に、村の長老や首長といった人たちによる裁判に似た仕組みがあり、白黒をつけずに和解しましょう、仲良くやっていきましょうといった文化を持っている国が多いのです。

植民地として支配されたことで西洋型の裁判制度が入ってきたものの、昔ながらの方法でトラブルを解決していく仕組みが残っていて、長老たちが裁判官より偉いといわれているような地域もありました。たくさんの法律や人を裁くシステムがある中で、当事者たちに悔恨が残らないよう、長老や裁判官たちがバランスを取ってトラブルに向き合っているのが面白かったです」