「ことば」が心を打つ

あの『大草原の小さな家』の原作者であるローラ・インガルス・ワイルダー(1867-1957)がシリーズの初刊を発表したのは65歳のときのこと。それまではまともに文章なんて書いたことのなかった彼女が、作家として活躍していた実の娘に刺激されて書き始めたのが第一作となる『大きな森の小さな家』だった。

当初彼女の原稿を受け取った編集者は「またお年寄りの思い出話か」と相手にもしなかったという。だが時を経るごとに話題となり、結果シリーズは9作品、テレビドラマ化もされる大ヒットとなった。

『くじけないで』が詩集としては異例となる160万部という超大ヒットになった故・柴田トヨさん(1911-2013)が、詩作を始めたのはなんと92歳!新聞の投稿欄の常連となり、98歳で出版した『くじけないで』が多くの人々の心を打った。年齢を重ねたからこそ、綴ることのできる「ことば」があるのだ。

花開く内に秘めた芸術的感性

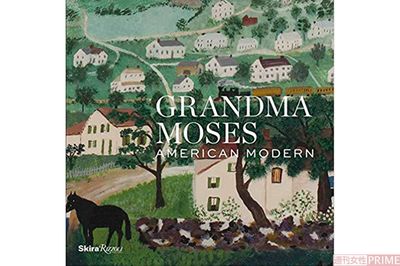

アメリカ人なら知らぬ人はいないと言われるほどの国民的画家、グランマ・モーゼス(1860-1961)。本格的に絵筆をとったのは、76歳のころ。リウマチで動かなくなった手のリハビリのために油絵を始めたのがきっかけだった。

あるとき、ひとりのコレクターが彼女の絵に目をつけ、80歳にして初個展を開催。田園風景や、その中で楽しく暮らす人々をいきいきと描いた作品が注目され、一躍有名画家の仲間入りを果たす。101歳で死去するまで約1600点もの作品を残した。

現在、東京都美術館で開催中の展示会「Walls&Bridges 壁は橋になる」(10月9日まで)では、晩年から芸術の道に入った日本人アーティストを2人紹介している。

増山たづ子(1917-2006)は、ダムに沈むことが決まっていた故郷の岐阜県旧徳山村と村民を記録するために、全自動フィルムカメラで60歳から28年間、村を撮影し続け「カメラばあちゃん」のあだ名で親しまれていた。

年金でフィルム・プリント代をまかない、逝去するまでの撮影カットは10万枚、整理したアルバムは600冊にも及んだ。生き生きとした村人の姿、揺れる花や木々の姿が記録された写真の数々は、日本人なら誰もが「どこか懐かしい」と感じる心の原風景を見事に切り取っている。

東勝吉(1908-2007)が、木こりを引退後の老人ホームで水彩画を始めたのは83歳のころ。早くに母親を亡くし、10代から木こりを始めた彼は、もちろんそれまでは絵筆などろくに持ったこともなかった。さらに要介護2という身体の状態にありながら、生まれ育った大分県由布院の山の景色を生き生きと大胆に描き、99歳で亡くなるまで百余点の風景画を残した。

芸術は、特別な資格がないとできないという高尚なものでは決してない。自分の身の回りにあることを、自己を通して表現することで生まれるものだ。