留学先で“開眼”した古きモノへの敬服の念

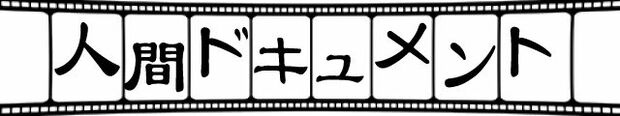

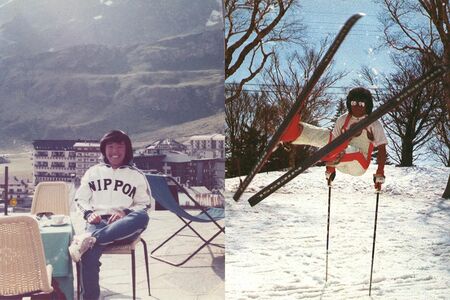

大学に入ってはみたものの学園紛争が盛んなころで、授業はないに等しい。それならもっと有意義な時間を過ごそうと、海外へのスキー留学を決めた。

「2番目の兄が以前、スキー留学していた経緯もあり、僕もいずれ家業のスポーツ店を継ぐつもりでいたから、スキーの本場でもっと勉強しておこうと思い立ちました」

行き先は、冬季オリンピックが行われたオーストリアのインスブルック。スキーの腕前に磨きをかけるかたわら、多くの友人にも恵まれた。そんな矢先、ホームステイ先で思わぬカルチャーショックを受ける。

「彼らは買い物に行くときには、必ず自分たちで袋を持っていく。つまり当時からゴミなしのエコライフを実践していたんです。

そして何よりも驚いたのは、家具など100年以上も昔のモノを手入れして、大事に使い続けていること。時計やラジオ、食器類に至るまで家中古いものだらけ。それを恥じるどころか、むしろ誇りに思っている。

翻って当時の日本は使い捨て文化の真っただ中。この違いに驚きました。こうした経験が時代に忘れられようとしているモノたちに目を向けるきっかけとなりました」

帰国後、粗大ゴミ置き場を覗(のぞ)いてみると、まだ使えそうなモノが平然と捨てられていた。

「中でも目を引いたのがゼンマイで動く柱時計。折しも時代は電池式に変わり始めたころで、要らなくなったゼンマイ時計がゴミ箱行きになったのでしょう。持ち帰り、油を差し、ネジを巻いたらちゃんと動く。

一時代前のモノにはその技術やスタイルを学んだヨーロッパの香りがある。それが舶来品のように思われ、なんとも魅力的に感じられて家に飾っておくことにしました」

これが記念すべきコレクション第1号。しかし、しばらく眺めていると、ひとつではなぜか物足りなくなった。

京橋にある古道具屋をふらりと覗くと、手作りの魅力にあふれた八角時計が掛かっていた。それを3000円で購入。これがきっかけとなり、北原は波瀾万丈のコレクター人生に足を踏み入れることになる。だが北原は、もともとモノに対するこだわりが強かった。

「小学4年生のとき、明治屋で見つけたミントグリーンの万年筆が欲しくて1年間小遣いや、買い物のお釣りをごまかしてお金を貯め、当時大卒の初任給に当たる1万5000円もするパーカー製の万年筆を手に入れました。あのときの喜びは今も忘れられません」